【連載】感情が“資本”になる時代に─感情と社会のこれから(前編)

技術の発展とそれを受けたメディア・社会の変化により、人々の感情がどのようにハックされ、どのような影響を受けているのかを明らかにしようとする連載シリーズ「感情ハック」。第一弾では、感情資本主義社会=個人の感情のマネジメントが企業の論理に取り込まれ、感情が資本化している現代社会について研究されている、大阪大学の山田陽子先生にお話をうかがいます。(前編)

感情コントロールの力が、仕事の武器に

滝口: 近年、「マインドフルネス」「アンガーマネジメント」など、自分の感情をうまく整える方法が注目されています。またプライベートの領域でも「自分をご機嫌に保つのが大人のマナー」といった空気感を感じるのですが、こうした感情コントロールへの関心の高まりは、近年特有のものなのでしょうか。

山田先生:感情をある程度コントロールする「感情マネジメント」という行為自体は、昔から自然に行われてきました。たとえば、さほど親しくない人の結婚式に呼ばれても、笑顔で「おめでとう!」と言葉をかけたり。逆に、よく知らない取引先の関係者のお葬式であっても、悲しそうに下を向いて弔意を示すこともありますよね。このように、社会には「今はこう感じるべき」「ここではこう感じているようにふるまうべき」といった感情表現のルールや台本があり、これを社会学では「感情規則」と呼んでいます。 もちろん法律に書かれているわけではありませんが、多くの人が自然と守っているものです。

十河:確かに、私たちは無意識のうちにそうした「感情マネジメント」をしている気がします。

山田先生:社会学者のA.R.ホックシールドやE.ゴフマンも、感情規則やふるまいのルールの重要性を指摘しています。人が自分の役割を理解し、感情やふるまいを調整することで社会の秩序が保たれているという考え方です。ですが1970年代以降、消費社会化が進展する中で、そうした感情マネジメントが明確に企業活動の中に取り込まれるようになり、感情労働が広まりました。

感情労働のわかりやすい事例としてキャビンアテンダントがあります。航空会社によって求められる人物像が少しずつ異なり、それが快活な感じか奥ゆかしい感じかといった違いによってメイクや立ち居振る舞いも異なってきますよね。他社との差別化のために、企業は自社の理念やブランド、イメージに合うように感情や見た目を整えてくれる人を求めるわけです。

いまや就活生も、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を通じて、自分がどんな人間で、どんな経験をしてきたかを語ることを当たり前に求められています。もはや働く上では感情規則を守れるだけでは不十分で、メイクなどの見た目の管理も含めた、「自分がどんな人間か」という総合的な人格やライフスタイルまでも企業にフィットさせることが求められる時代です。SNSの影響力拡大とともにこの傾向はさらに強まっており、社会学では2000年代以降、こうした感情労働の延長線上にある美的労働や雇用とルッキズムの問題も議論されてきています。

滝口:パワハラやモラハラの防止という点では、感情マネジメントが広がるのは良い面もありますが、働くために総合的な人格まで問われるとなると、なかなか過酷ですね。

山田先生:そうですね。職場では、いつも明るく前向きで、周囲と共感的にコミュニケーションを取りつつ、自分の意見も適切に伝えられる人が評価されやすい傾向があります。ビジネス界では感情知能と営業成績の関連に関する「実証研究」も多く出ているようですが、そうした見方や評価軸が広まると、その場の感情規則に合わせて自分の感情を柔軟にマネジメントできる人ほど「仕事ができる人」として有利になる。そう考えると、「感情=資本 (社会をサバイブするための元手になるもの)」の時代になっていると言えるでしょう。

労働と強く結びつく「自己実現」

十河:感情資本という考え方は、いわゆる「コミュ力(コミュニケーション能力)」とも近いものだと思います。感情資本を持つ人が企業生活で評価される一方、そうでない人は生きづらさを感じてしまいそうですね。

山田先生:そこが今の社会の大きな課題でもあります。社会学者のA.ギデンズは「脱埋め込み」という言葉で、また社会学者のU.ベックは「個人化」という言葉を使って、 近代社会では家族や地域や階級など、かつて当たり前に属していた伝統的な社会構造の拘束から解放され、人々は生き方を選択する自由と責任を同時に引き受ける状況にあると述べています。個人化社会では、個人は雇用・労働とそれに紐づく社会保障制度を通して社会に包摂されるので、結果として仕事や労働が、個人のアイデンティティや生き方に与える影響が相対的に大きくなっています。

滝口:近代以降の社会では、働くことと個人の自己実現が、強く結びつきやすい社会構造になっているんですね。

山田先生:そうですね。今、「個人化」というマクロな社会的背景のもとに、非物質的労働(感情・情報・コミュニケーションなどを生み出す労働)が広まっています。

中でも特にケア労働──看護や介護、保育など──やクリエイティブ労働において顕著なのは、相手にとって最適なサービスを提供しようとする時、自分の感情や人格を使って関係性を築いたり、作品づくりをして いくことです。そうして良い仕事ができると、それがその人の誇りや生きがいとなりますし、社会との重要な接点ともなります。つまり、感情や人格を労働に投入すればするほど、労働と自己実現・社会参画とのつながりが密接になるわけです。こういった現象は、上で挙げた以外の様々な業種・職種でも起きています。

滝口:就活でも業種・職種を問わず自己分析や志望動機が当たり前になっていて、自分の生き方や価値観が働くことにどうつながるかを語る必要のある場面が多いですよね。

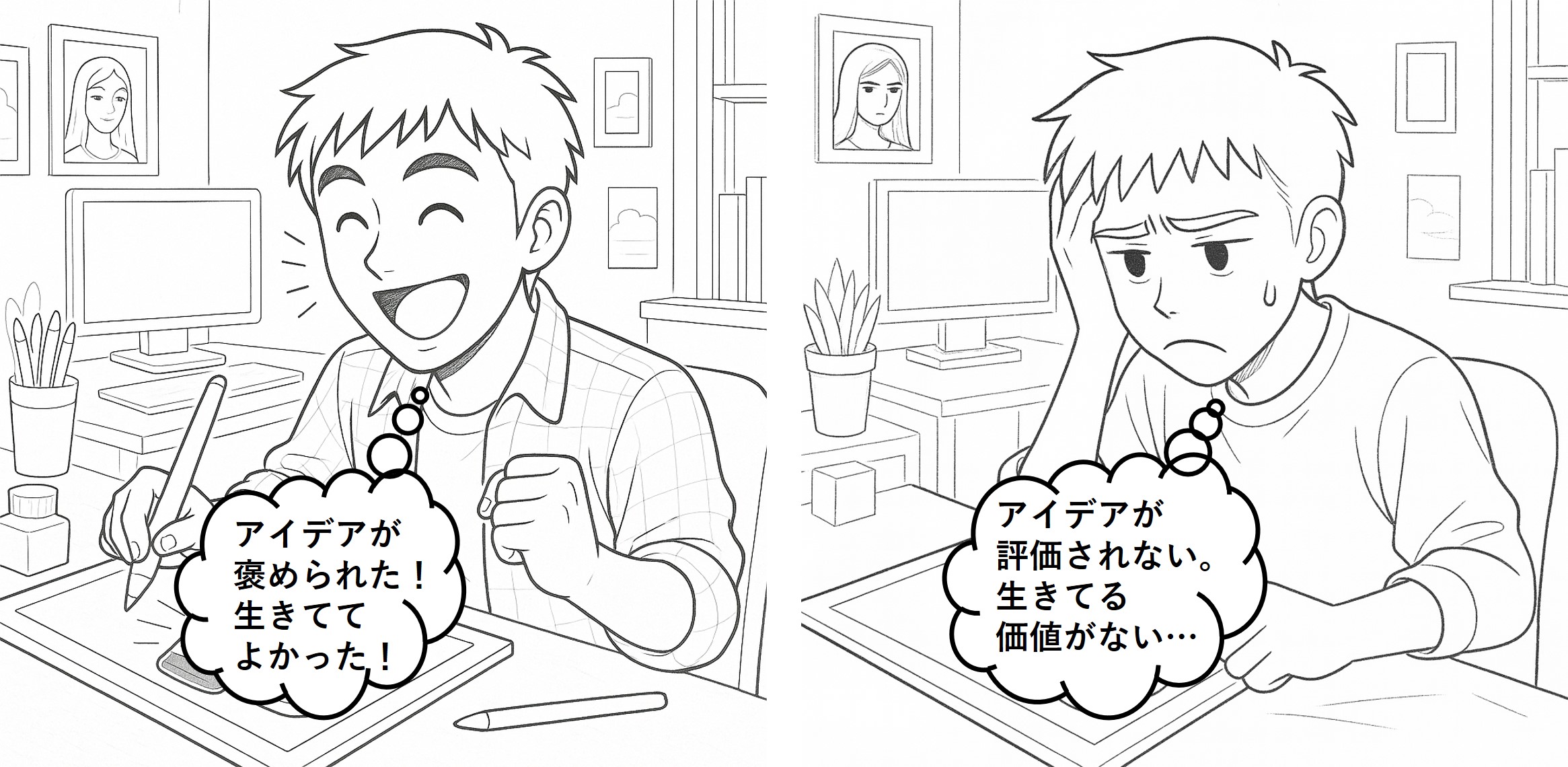

山田先生:はい。キャリア教育でも「将来何になりたいか」を問われる機会が多いです。そのたび、「のんびりお昼寝するような生活がいい」といったことではなく、何か明確に職業名で答えなければいけない雰囲気がありますよね。いわば、人生や人間性と仕事が強く結びつけられており、自分の存在価値や生きる意味が「希望の職につけるか」「役に立つ人間であるかどうか」で決まるかのように思わされがちな社会です。事業主ではない一介のビジネスパーソンであっても「企業家精神を持て」「クリエイティブであれ」と言われるような社会ですので、就活や仕事がうまくいかないと、自分の存在を丸ごと否定されたような気持ちになる人もいるでしょう。

十河:なるほど。労働でうまく自己実現できない人が感じる生きづらさの背景がよくわかります。

2013年 博報堂入社。管理部門を経て、生活総合研究所で消費行動を中心とした生活者研究に従事。その後、マーケティングプランナー・ディレクターとして自動車や商業施設・消費財などの様々な領域のマーケティングを担当、2024年より現研究所設立に伴い現職。生活者の新しい潮流・消費行動に関する研究やソリューション化に取り組んでいる。

今読んで欲しい「生活者発想・未来洞察」に

関する記事

関連記事

- 生活者発想・未来洞察2025.08.15【連載】 なぜ『感情ハック』を研究するのか感情ハック 連載vol.0

- 生活者発想・未来洞察2025.08.19【連載】感情が“資本”になる時代に─感情と社会のこれから(後…感情ハック 連載vol.1