【連載】感情の時代をどう生きるか──現代社会の課題と感情史の可能性(後編)

技術の発展とそれを受けたメディア・社会の変化により、人々の感情がどのようにハックされ、どのような影響を受けているのかを明らかにしようとする連載シリーズ「感情ハック」。第二弾では、歴史を感情という観点からとらえ直そうとする「感情史」を研究されている、東京外国語大学の小野寺拓也先生にお話をうかがいます。

前編では、感情史という学問の意義や内容、なぜいま注目を集めているのかについて伺いました。後編では、さらに視点を広げて感情と現代社会をテーマにお話を伺います。

【ゲスト】 小野寺拓也先生

1975年生まれ.東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。昭和女子大学人間文化学部専任講師を経て,現在,東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。専門はドイツ現代史。著書に『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」』(山川出版社),訳書にウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国――ある独裁の歴史』(KADOKAWA)などがある。

現代社会における感情の課題について

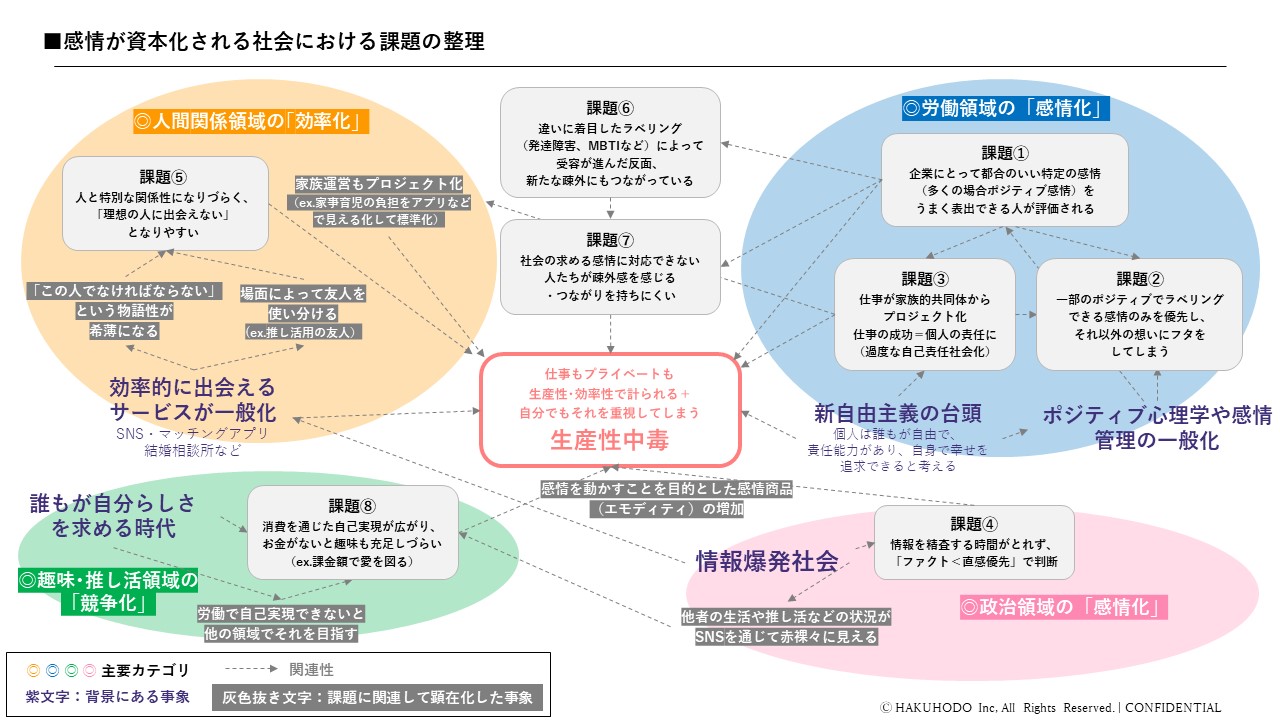

滝口: 現代社会における感情に関する課題について、私たちの仮説をまとめたシート(※)をもとに先生のご意見をおうかがいさせてください。私たちは「公的領域(労働/政治)」においては社会にとって都合のよい「感情」が重要視されるようになり、「私的領域(人間関係/趣味・推し活)」においては労働のような「効率化・競争化」が進むことで、社会のあらゆることが生産性や効率性で測られる「生産性中毒」のような状況が起きつつあるのではないかと考えているのですが、どう思われますか。

※次の図(博報堂研究メンバーで作成した、感情が資本化される社会で起こる課題とその背景にある事象の関係仮説をまとめた図)を先生にお見せしたうえで、意見をうかがった。

小野寺先生: どれもおっしゃる通りだと感じますが、「課題④ 情報を精査する時間がとれず、ファクトよりも直感優先で判断する」という点を補足すると、本来感情は意思決定において「枝切り」をするという重要な機能を持っています。100も200も選択肢があると人間は選べないので、まず感情で「これはないな」というものを瞬時に切り捨てるのです。神経科学者のダマシオが提唱したソマティックマーカー仮説(理性だけではなく、感情と身体反応が意思決定を導くという仮説)では、感情が機能しない人は論理的な判断もできないと示唆されており、私もある程度までは直感が正しいと考えています。

十河: 「感情で判断する」というとよくないことのようにも聞こえがちですが、選択肢を絞るためには必要なことでもあるんですね。

小野寺先生: そうです。しかし、最後の主要な選択は理性的な判断に基づいてすべきなのですが、現代のスマホやテクノロジーにはこの「感情の枝切り」機能を誤らせたり、最終的な判断まで誘導してしまう問題があると思っています。こうなると扇動に近いものになってしまいます。マーケティングと全体主義は紙一重のところがあるため、この点は非常に重要だと思います。

滝口:他に気になった点はありますか。

小野寺先生:「課題⑦ 社会の求める感情に対応できない人たちが疎外感を感じる・つながりを持ちにくい」という点については、確かに不機嫌になることで人をコントロールしようとする上司よりいつもニコニコしている上司のほうが働きやすいので、(社会に合わせて感情をコントロールすることは)ある程度までは正しいとも思います。ただ、かつては企業のトップなど一部の人にのみ求められていた感情規範(この場面ではこのような表現をすべきだという社会の暗黙のルール)が、新自由主義社会ではあらゆる人に求められるようになっていることは問題だと感じます。高い「コミュ力」や感情調整能力を学生にまで要求することは社会全体の生きづらさにつながっていますし、ついていけない人が出てきてしまうのは当然だと思います。

感情規範の変遷

滝口:日本社会において、感情規範はどのように変わってきたのでしょうか。

小野寺先生:日本社会全体の話を語るのは難しいのですが、卒業式の研究という面白い研究があります。

有本真紀さんの「卒業式の歴史学」という本によると、明治初期はまだ社会全体が貧しく全員が卒業できることが当たり前ではなかったので、卒業式に歌われる感情語も立身出世の基盤ができてよかったねということで「楽しい」「嬉しい」といった言葉が主流でした。しかし明治後期に入り、全員が同じ時間を共にして卒業することが当たり前になると「別れが悲しい」といった言葉が主流になり、「卒業生代表の答辞」なども一般化していきました。つまり、「卒業式で泣くのは当たり前だ」ということは実は歴史的に形成されたものに過ぎないわけです。このような形で、特定の場面における感情規範が歴史的にどう変わっていったのかを知ることは面白いと思います。

十河:確かに「この場面は●●するもの」という思い込みを見直してみると、興味深い発見がありそうですね。

ちなみに、先生は以前執筆された記事「女性が怒ることになぜ社会は不寛容なのか、その歴史的経緯」において「怒りは男性の役割とされていた」と触れられていましたが、こうした男女軸の感情規範も変化してきているのでしょうか。

小野寺先生:18世紀後半にヨーロッパで形成されたジェンダーの二項対立的な秩序や「女性は怒るのにふさわしくない」といった規範は、形を変えながらも本質的には変わっていないと思います。しかし、1970年代以降のフェミニズム運動のように、女性が怒りによって社会を変える成功体験も生まれています。アメリカをはじめ揺り戻しが起きている国は多いですし、戦争が近づいてくると「男らしさ」のようなことが再び必要とされることもあるので、一方向に変わっていくわけではありませんが、「社会は変えられる」という自信を人々が持てるようになれば変わっていくと思います。

滝口:日本についても同様でしょうか。

小野寺先生:ヨーロッパと日本の違いは、政権交代があるかどうかです。ヨーロッパの場合は、新しい政策を取り入れる政権が登場すると揺り戻し的に保守政権が登場することもありますが、一定期間が過ぎるとまたその政権も変わるので、結果として少しずつ社会が変わっていきます。一方で、日本の場合はほぼ政権が変わっていないので変化しにくい側面があります。いま選択的夫婦別姓やLGBTQの結婚などが話題になっていますが、これが実現すると感情規範は変わっていくのではないでしょうか。逆に流れてしまうと、また変化が先延ばしになる可能性もあると思います。

ただ、最近は「スーパーで座ってレジ打ちしたっていいじゃん」とか「時給1,000円なのに丁寧なサービスを期待するな」といった言説をSNSで見かけることも増えました。そう考えると、領域によって規範が緩み始めているところと、そうでないところがあるように感じます。

十河:そういった状況は、異なる規範を持つ外国からの労働力の受け入れが本格的に進むとまた変わってくるのでしょうか。

小野寺先生:そうですね。長期的には、規範の押しつけはもう通用しなくなると思います。

ただ難しいのは、それが逆に対立の糸口にもなってしまうことです。無意識で「こうあるべき」という規範が浸透している社会なので、外国から来た人に「この人はなんで当たり前の行動を取らないんだ」と、自分の規範を顧みることなく苛立ってしまい、排外主義的になってしまうことも十分ありえるのです。

滝口:変化の糸口になりうる一方で、さらなる対立の糸口にもなりえるということなのですね。

研究者や企業の担うべき役割

十河: 感情にまつわる課題に対応するには、社会に共有されている「暗黙の規範」に気づくことが大切だと思うのですが、そのためには何が必要なのでしょうか。

小野寺先生: あるテレビドラマで、権利について考えられる人というのは「生活に余裕がある」あるいは「学がある」のどちらかの条件を満たしている場合が多いと言っていましたが、確かにそうなのだろうなと思います。社会全体に余裕を作ることは非常に難しいことですが、私のような研究者には社会に対して暗黙知の存在を訴える責任があると考えています。そして、企業が目の前の利益だけに飛びつくのではなく、このような啓蒙的な役割を担うことの重要性も感じます。

滝口:企業である私たちとしても、重要な視点をいただいたと感じます。最後になりますが、先生はビジネスと研究の距離感についてどのようにお考えでしょうか。

小野寺先生:あまり近づきすぎると、学問が利益追求と結びついてしまう懸念があると思っています。博報堂も基本的にビジネスをやるところだと思うので、インタビューのお話をいただいて「どのようにビジネスにつながっていくんだろう」と正直心配に思ったところもありました。というのも、私のナチスの研究は「人をどう思い通りに動かすか」といった形で悪用される可能性があるからです。特に歴史学は、過去の解釈が人々のアイデンティティの根幹に関わるため、ポピュリズムの政治家が都合よく利用することがあります。学生に対してはそれを悪用しないという信頼のもと教えていますが、お金や権力にはなるべく近づかない、というのは本能的な感覚かもしれません。それは、研究の信頼性を維持し、その知識が悪用されないようにするための大切な距離だと考えています。

十河: 私たちは様々な専門家の方と対話しながら、企業や社会に変革をもたらす方法を模索していますが、ご懸念はその通りだと思います。アカデミアの方々の研究内容を都合よく利用するということではなく、よりよい社会づくりにつながる形で活用させていただきたいと改めて思いました。本日は、感情を巡る現代社会の複雑な課題や、感情史の持つ大きな可能性について、多くのヒントをいただきありがとうございました!

2013年 博報堂入社。管理部門を経て、生活総合研究所で消費行動を中心とした生活者研究に従事。その後、マーケティングプランナー・ディレクターとして自動車や商業施設・消費財などの様々な領域のマーケティングを担当、2024年より現研究所設立に伴い現職。生活者の新しい潮流・消費行動に関する研究やソリューション化に取り組んでいる。

今読んで欲しい「生活者発想・未来洞察」に

関する記事

関連記事

- 生活者発想・未来洞察2025.10.01【連載】感情の時代をどう生きるか──現代社会の課題と感情史の…感情ハック 連載vol.2

- 生活者発想・未来洞察2025.08.15【連載】 なぜ『感情ハック』を研究するのか感情ハック 連載vol.0