昭和100年、「老舗」が生き抜くために

2025年、昭和は100年を迎えました。

日本には創業100年以上を数える老舗企業が4万5,284社存在し※1、世界全体の老舗企業の約半数を占めている※2ことから、日本は「老舗大国」と称されています。100年以上にわたって企業が存続してきたということは、生活者に価値を100年以上提供し、愛され続けてきた証でもあります。

しかし近年、経営者の高齢化や従業員の人材不足、原材料の高騰やデジタル対応の遅れなど、複合的な要因が重なりあい老舗企業の倒産が急増しています。社会構造が急速に変化していくなかで、「歴史を積み重ねてきた」だけでは生き残れない現実が浮き彫りになっています。

昭和100年という節目に、老舗はこれまでどのような価値を生活者に提供し続けてきたのか。そしてこれからの時代において、老舗は未来を生き抜くために、どんな存在であり続けるべきなのか。いま、生活者は老舗に何を期待しているのか。

その実像を明らかにするために、生活者への調査を行いました(調査概要は文末に記載)。

1.老舗に「信頼」と「変化」を求める生活者

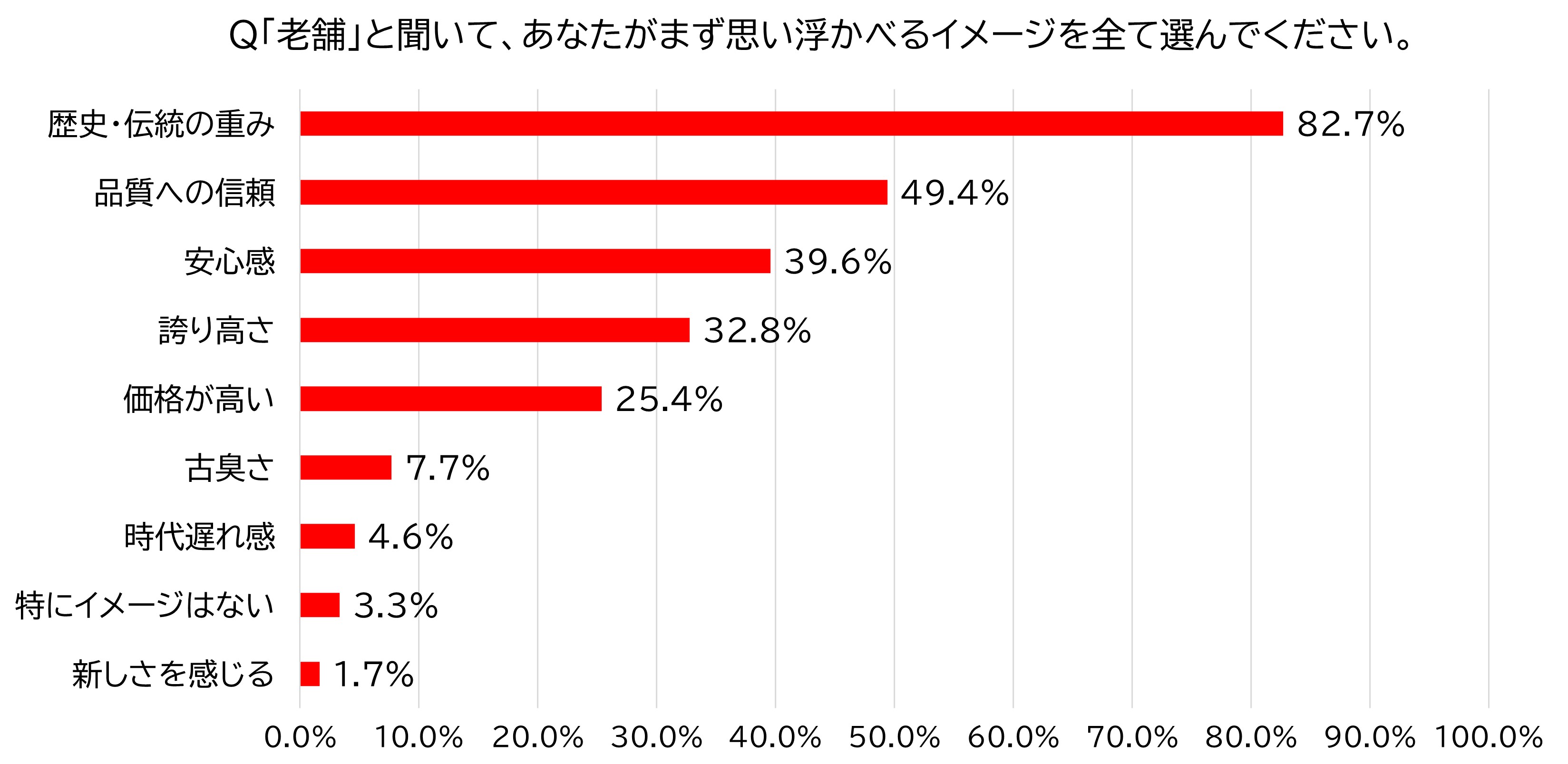

全国の10~70代男女を対象に老舗のイメージを聞いたところ、「歴史・伝統の重み」(82.7%)、「品質への信頼」(49.4%)、「安心感」(39.6%)といった、長年積み重ねてきた歴史とそれにもとづく信頼による肯定的な印象が多く寄せられました。また「新しさを感じる」と答えた人は1.7%にとどまったものの、「古臭さ」(7.7%)、「時代遅れ感」(4.6%)といった否定的な印象は相対的に低く、老舗の「歴史の積み重ね」はけしてネガティブに受け止められているわけではないようです。

図1:老舗のイメージ

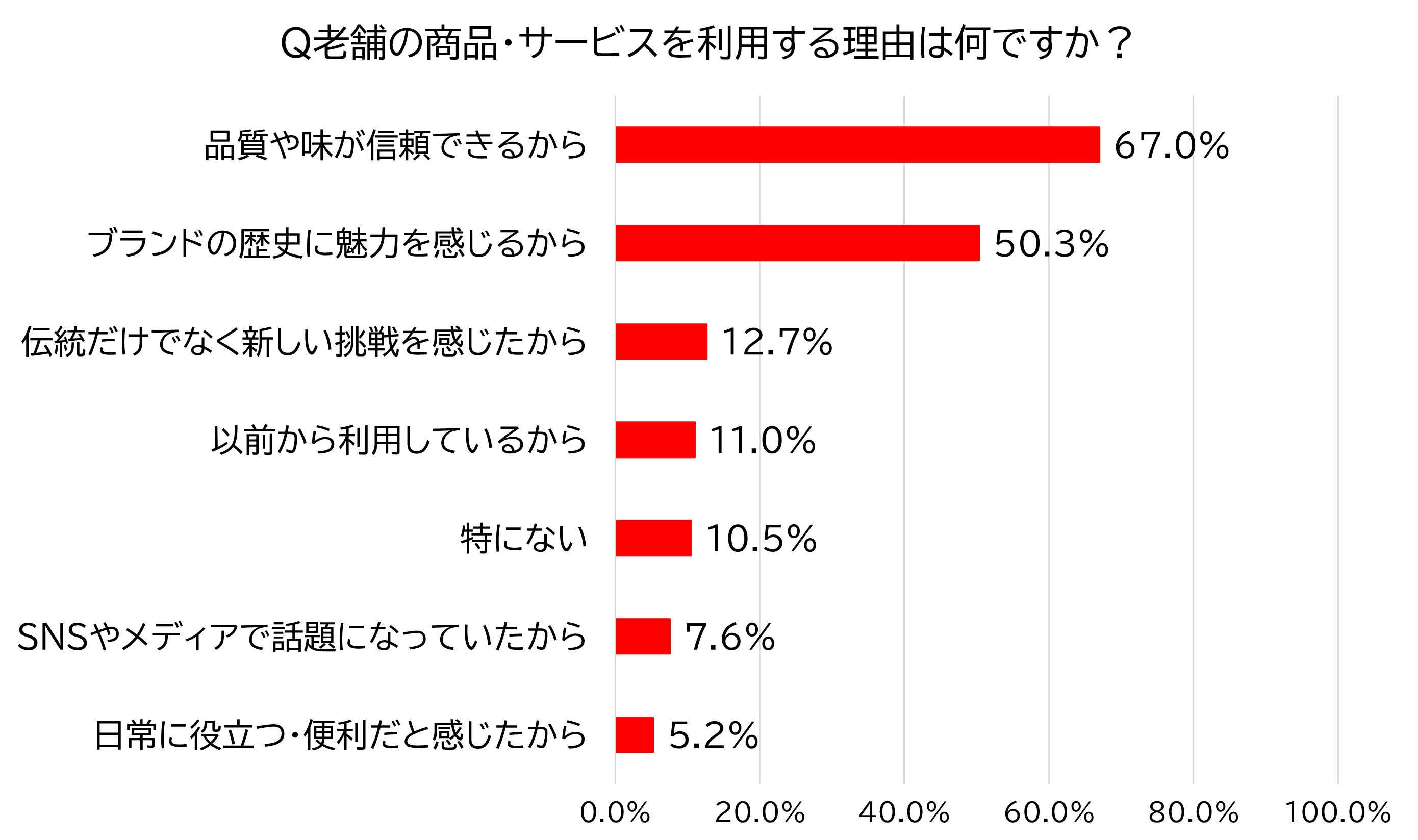

また、老舗を利用する理由についても聴取しました。特に多いのは、「品質や味が信頼できるから」(67.0%)「ブランドの歴史に魅力を感じるから」(50.3%)といった、イメージと同様の「歴史」と「信頼」の価値です。

ですが、ここで着目したいのは「伝統だけでなく新しい挑戦を感じたから」(12.7%)と答えた層が一定数存在することです。

図2:老舗の利用理由

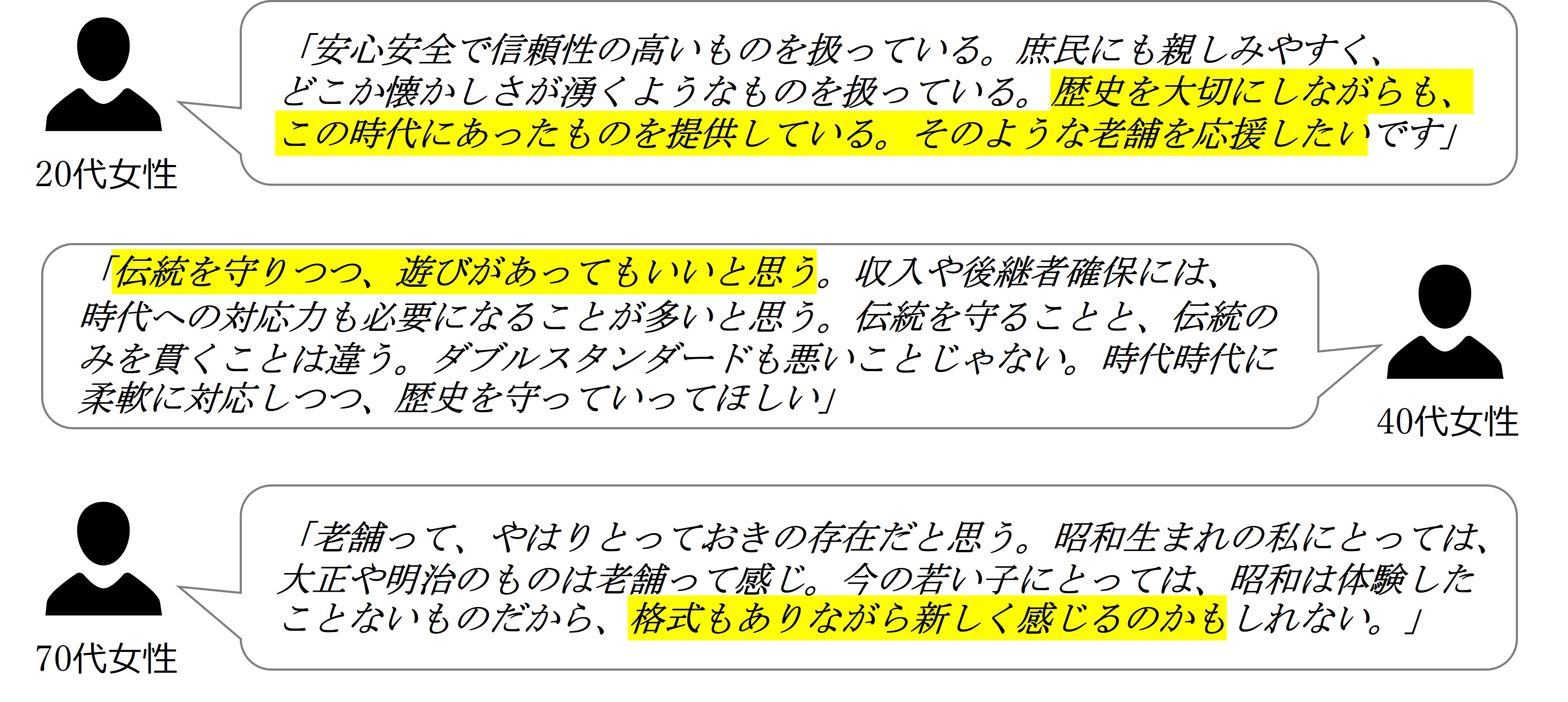

この傾向は、生活者の生声からもうかがえます。「歴史を大切にしながらも、時代にあったものを提供している老舗を応援したい」という声や、「若い人には老舗ならではの格式がむしろ新しいものとして映るのでは」という声からは、老舗がもともと持っている価値である「歴史」と「信頼」に、「新しさ・挑戦」の要素を加えることの可能性が感じられます。

図3:どんな老舗を応援したいか①

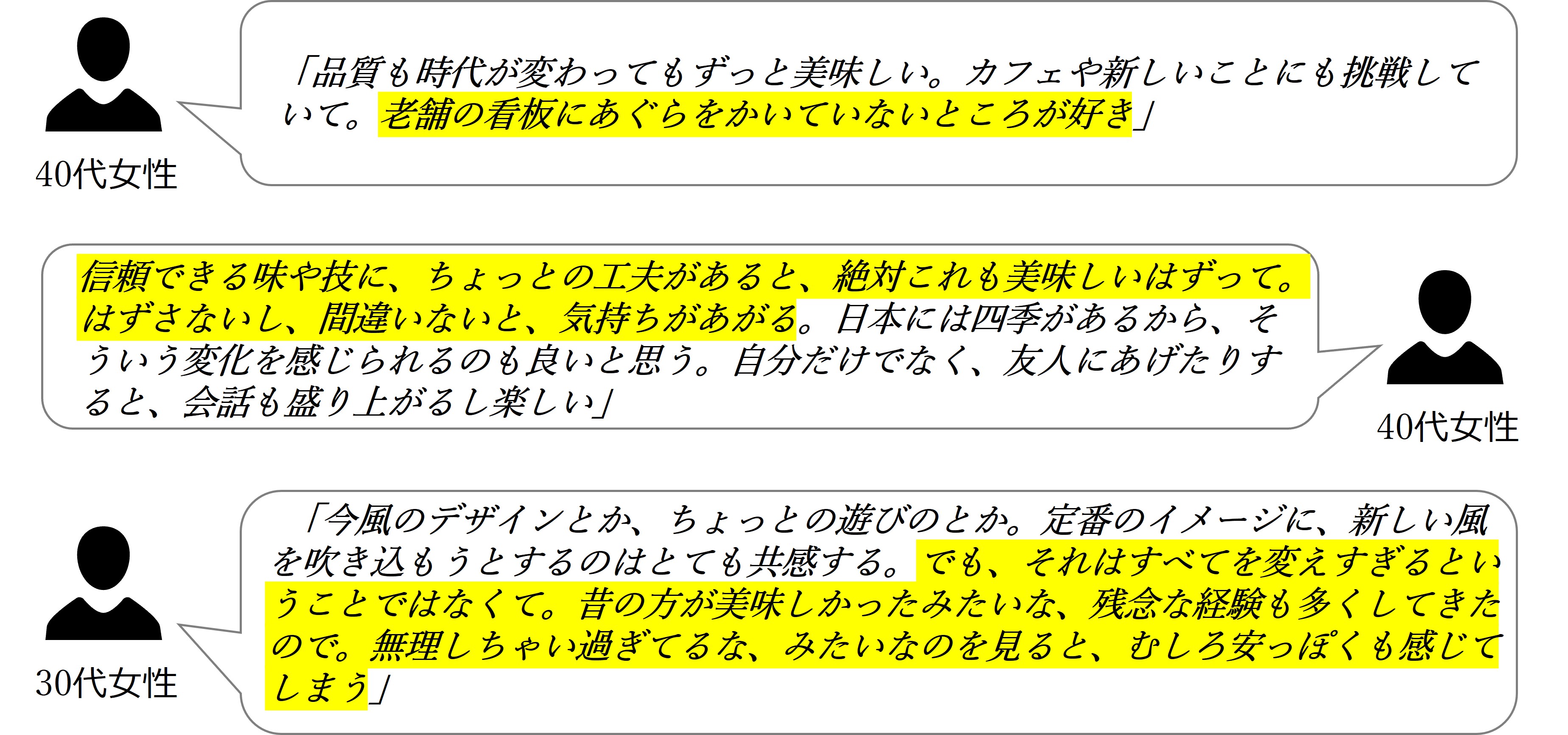

こうした傾向を裏づけるように、老舗に対する「共感」の声もあがっています。

老舗に対して、信頼や安心感を寄せる生活者は少なくありませんが、いま「共感」を集めているのは単に“変わらないこと”を守り続けることでも、何もかも新しく変えてしまうことではありません。

創業以来の理念や技術といった「変えてはならない核」を大切にしながら、時代や暮らしの変化に応じて「柔軟に変えるべき周縁」を見極め、更新し続ける姿勢だということがうかがえます。

図4:どんな老舗を応援したいか②

では、「核を大切にしながら更新する」とは、具体的にどういうことなのでしょうか。実際に老舗の改革に携わっている方にお話をうかがいました。

2.「自分よがり」を乗り越え、共感される老舗へ-インタビュー :一般社団法人 ベンチャー型事業承継 大上博行氏に聞く

自身も4代続く企業の経営者としての経験を持ち、ベンチャー型事業承継というアプローチで地域の老舗企業に“第二創業”の可能性を開いてきた大上氏は、老舗のもつ硬直性や後継者不在といった課題を前に「次世代の新しい担い手が挑む事業承継」の支援活動に取り組んできました。大上氏は、老舗だからこそ「未完のままつないでいく」という考え方が重要だと語ります。

「老舗だから変えられないは、思い込みにすぎない。むしろ、“老舗であること”を理由に、変われることができるのです」

「老舗には、“完成”という概念はありません。あるのは、“ずっと続いていく”ことへの願いです。その感覚は、”未来“に向かって直線的に進むものではなく、各当代が、20年、30年と受け継ぎながら、”未完のままつないでいく“という感覚に近いのかもしれません」

また大上氏は、ベンチャー型事業承継において事業を引き継ぐ人を「アトツギ」=「先代から受け継いだ価値を時代に合わせてアップデートすることでその次の世代に託す時まで、存続にコミットする人」と定義したうえで、「老舗のアトツギには、謙虚な人が多いんです」と語ります。

「失われた30年を経験した世代にとって、従来のカリスマ経営者に依存するトップダウン型の経営は、もはやサステナブルとはいえません。これからの老舗には、従業員と自ら接点を持ち、チームとしての可能性を信じ、それを引き出していくことが求められます。そのためにアトツギ自身が心からチャレンジをしたいと思えることを見つけることが大切で、そこに賛同を集めていけるか、組織全体へと広げていけるかどうかが重要です。組織が自律分散的であり、”共感される老舗“として価値を高めていくことで、結果的に老舗は” 変わっていける存在“と進化していきます」

一方で、老舗のアトツギにある警鐘を鳴らし、長く愛される企業のあり方を模索し続けることの大切さをうったえます。

「アトツギが、“自分らしさ”を表現するのは大切なのですが、“自分よがり”に陥らないよう注意が必要です。

自分らしさを発揮できるのは、先代までが築いてきた軌跡や、共に働く社員の支えがあってこそ。そのことへの想いや感謝を忘れてしまったら、老舗の経営は独善的になり、健全さを失ってしまいます。”老舗やファミリーが、どうすればずっと続いていけるのか”を客観視できる姿勢こそが、老舗を未来につなげていける鍵になるのです」

大上氏インタビュー(2025年7月)

3.まとめ-未完の覚悟が、未来の価値をひらいていく

生活者の生声と大上氏のインタビューから浮かび上がるのは、いま老舗に求められているのは、

「伝統を守る勇気」ではなく、「伝統に立脚しながらも、更新し続ける覚悟」であるということです。

長く愛されてきた老舗の価値は、「歴史を積み重ねてきたこと」そのものではありません。

むしろ、「変えてはならない核」と「柔軟に変えるべき周縁」を見極め、社会や生活者との関係を結び直し、価値の意味を問い続ける姿勢にこそ、信頼と共感が宿ります。

老舗は“完成された存在”を目指すのではなく、自らが“未完であり続けること“を引き受けるという哲学を持っています。

「伝統」という過去の資産である「伝統」を承継するだけでなく、価値を生み出し続ける“プロセス”そのものを受け継ぎ、磨き続ける存在です。この“プロセスの承継”にこそ、時代を越えて生き抜いていくための「老舗のサステナビリティ」の本質であるのではないでしょうか。

“未完”の姿勢を体現しているのが、新たな老舗の担い手であるアトツギの存在です。

従来のカリスマ型の経営とは異なり、従業員や生活者、地域社会と価値を共創する共感型の経営を志向しています。「自分らしさ」を発揮しながらも、“自分よがり”に陥ることなく、先代が築いてきた軌跡や、ともに働くステークホルダーへの敬意を忘れず、未来へと続く物語を、ともに紡ごうとしているのです。こうした姿勢は、「失われた30年」に生きる世代だからこそ、自然にたどり着いた新しい老舗像であるともいえます。

老舗が新商品を出す・出さないという判断基準にも「価値を生み出し続けるプロセス」が影響しています。

例えば、新興企業がスピードや話題性を重視するのに対して、老舗は“その挑戦が、自社の理念と響き合い、未来においても支持を得ることができるか”を見極めます。積み重ねてきた伝統という資産があるからこそ、老舗はより大胆に、より誠実に、未来に向けた挑戦ができる。だからこそ、新商品がどれほど革新的であっても、それは際物としてではなく、伝統の延長線上にある“新しい価値”として自然に受け入れられていきます。

老舗の挑戦は、“いまを生き延びるため”だけのものではありません。

変化する時代に寄り添いながら、自らの価値のあり方を問い直し続けることこそが、老舗がサステナブルであり続けるための土台となります。価値ある存在として、これからも続いていくために、“未来から託された存在”としての使命感のもと、時代をつないでいく。老舗とは、「いま」に安住する存在ではなく、次の世代が手にとったときにも“意味がある”と感じられるように、自らを変え続ける意志をもった存在だと言えます。

2025年、わたしたちは「昭和100年を迎えた」という大きな節目に立っています。

人生100年時代と言われ、持続可能な社会が求められるいま、わたしたちの生活にあり続ける老舗の姿は、未来へ価値をつなぐための手本であり、わたしたちの生活の拠り所でもあります。

これからの100年を、どんな老舗と共に持続可能な価値を生み出し、歩んでいくのか。

その選択は、新たな“未完の物語”へとつながっていくはずです。

【調査概要】

定量調査

■調査名:老舗に関する調査

■調査対象者:100年生活者研究所LINE会員 10代~80代男女 781名

■調査手法:LINEによるアンケート調査

■調査期間:2025年6月

インタビュー調査(2025年7月)

■調査名:老舗に関するヒアリング

■調査対象者:合計5名 30~70代老舗店舗ユーザー

■調査手法:デプスインタビュー

■調査期間:2025年7月

*共創研究員は、博報堂の多様な部門に所属しながら研究活動を行う研究員。自らの「内なる想い」に基づく研究テーマを設定し、生活者発想によって「新しい生活者価値」を生み出す研究を進める。

生活者発想技術研究所 共創研究員

2002年博報堂入社。ビジネスプロデュース職としてのキャリアを重ね、現在は、ビジネスデザインチームにてマネジメントを担う。

また、老舗・ファミリービジネスに関する研究をライフワークとする。

日本ファミリービジネスアドバイザー協会 ファミリービジネスアドバイザー、ブランド・マネジャー認定協会プラクティショナー、日本金融人材育成協会 経営承継アドバイザー、経営修士(専門職)MBA