“ぬいぐるみおじさん”は気遣い上手?

はじめに:ぬいぐるみ市場の活況への期待

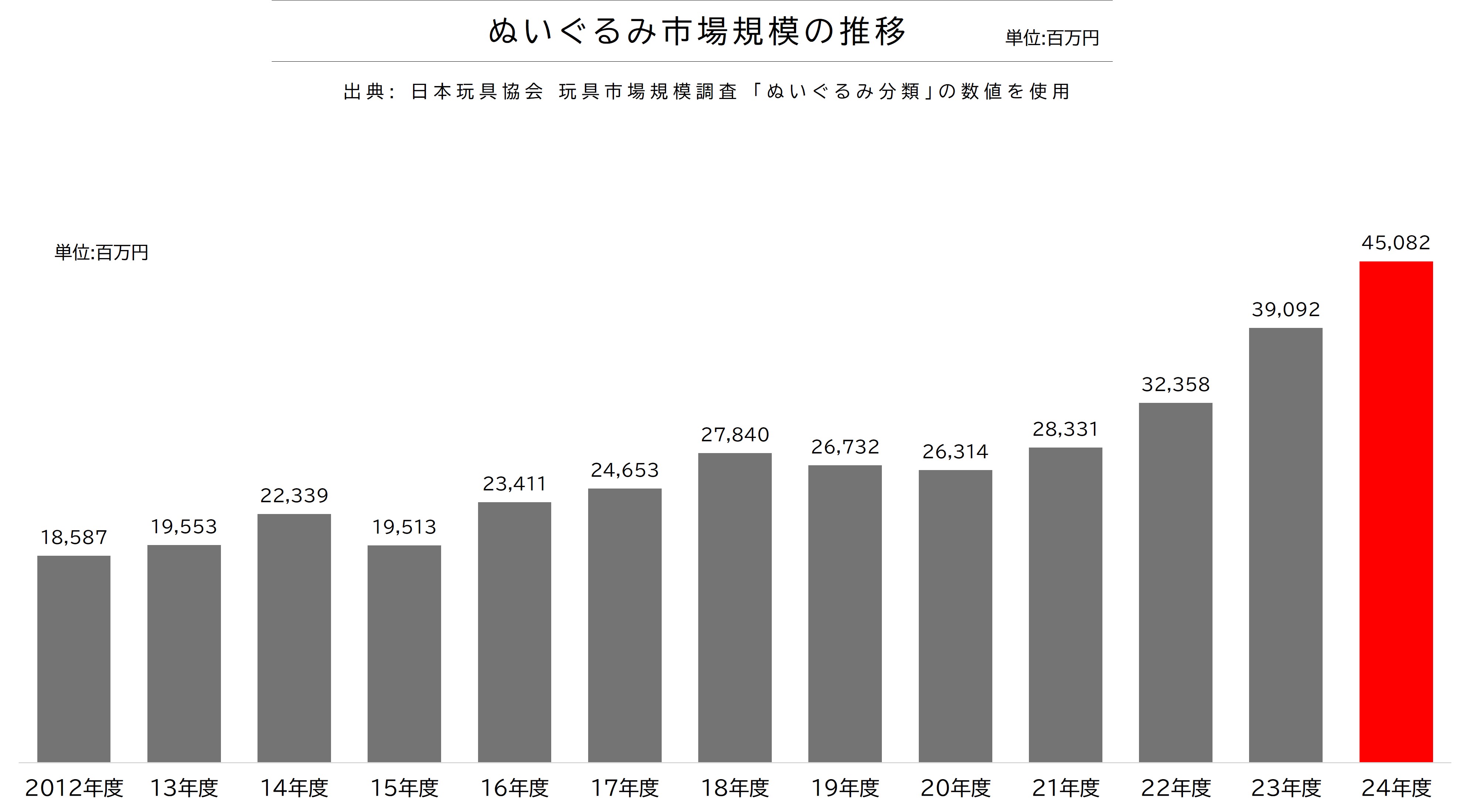

ぬいぐるみ市場が、過去最高の盛り上がりを見せています。市場規模はこの10年でほぼ2倍に拡大し、推し活効果も相まってさらなる成長が予測されます。

このムーブメントに私は密かに期待を寄せています。何を隠そう、私は40代半ばの「ぬいぐるみおじさん」だからです。ぬいぐるみを愛する中年男性への世間の目は決して温かいとは言えません。だからこそ、市場の拡大が私のような存在を当たり前のものにしてくれるのではないかと願っています。

成人後20年以上のぬいぐるみ歴を通じて痛感するのは、中年男性と、ぬいぐるみの間に横たわる深い溝です。この溝を埋めることが、じつは 社会全体のウェルビーイングを向上させる鍵なのではないか。これが私の仮説です。この仮説を検証するため、ぬいぐるみ愛好家の中年男性を中心に調査を行いました。その結果をもとに、ぬいぐるみが持つ本来の価値を論じたいと思います。

第1章:データが示す「見えない壁」〜中年男性を縛る“らしさ”の呪縛〜

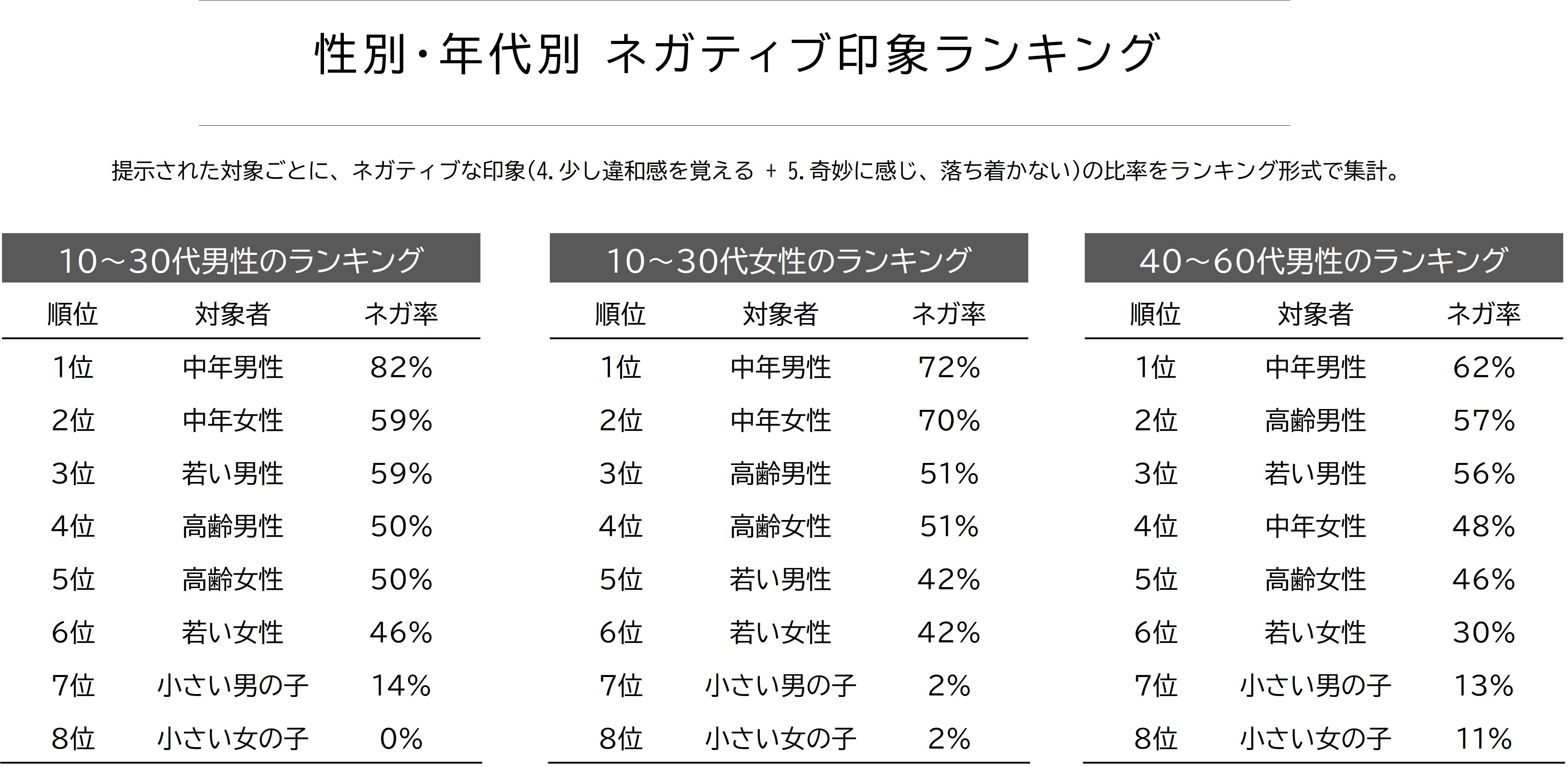

まず、ぬいぐるみを持つ人々への世間の印象を探るため、「もし、写真のような人が電車の中で隣に座ったらどう感じるか?」という質問調査を実施しました(N=665)。提示したのは、小さい男女、若い男女、中高年の男女がそれぞれぬいぐるみを持っている写真です。

小さい子どもに対しては「微笑ましい」という肯定的な反応が多数を占めました。一方、年齢が上がっていくとネガティブな印象が強まるように見えます。 さらに、ぬいぐるみを持っている相手が男性だと、女性よりもネガティブな印象が強まるようにも見えます。 ぬいぐるみには「性別」と「年代」が強く紐づいている可能性がありそうです。

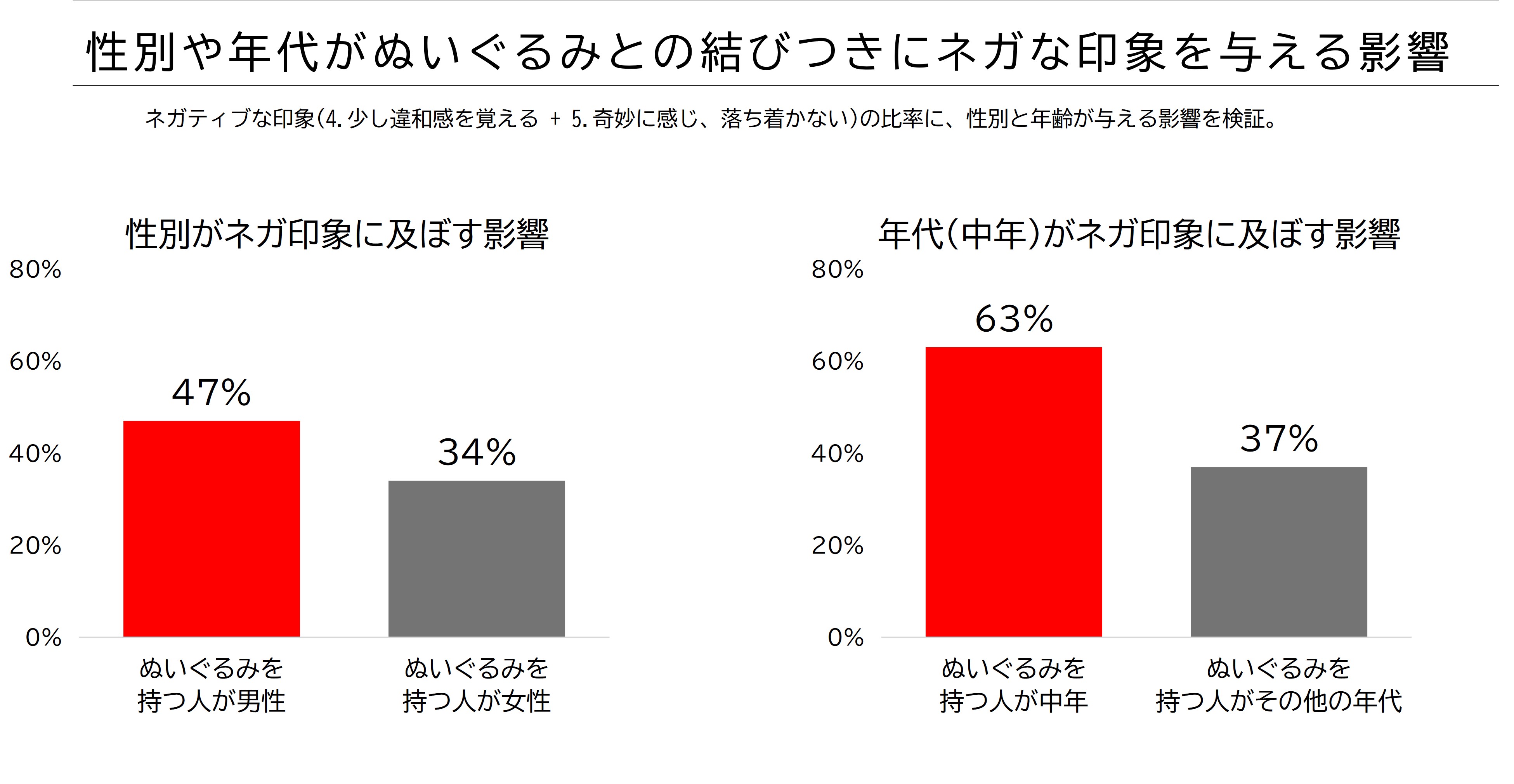

そこで、以下の2点を確認するために統計的な検証を行いました。

1ぬいぐるみを持っている人が男性である場合と女性である場合で、印象は変わるのか?

2ぬいぐるみを持っている人が、中年か、あるいは他の年代かで印象が変わるのか?

これを検証したのが以下のグラフです。

このグラフから、ぬいぐるみを持っている人が男性である場合は、女性である場合と比較してネガの比率が約13pt高い。またぬいぐるみを持っている人が中年である場合は、他の年代と比較して約26pt高い。そして、そしてこの差は統計学的にいうと、「この結果が偶然に起きる可能性は0.1%未満」という事になります。

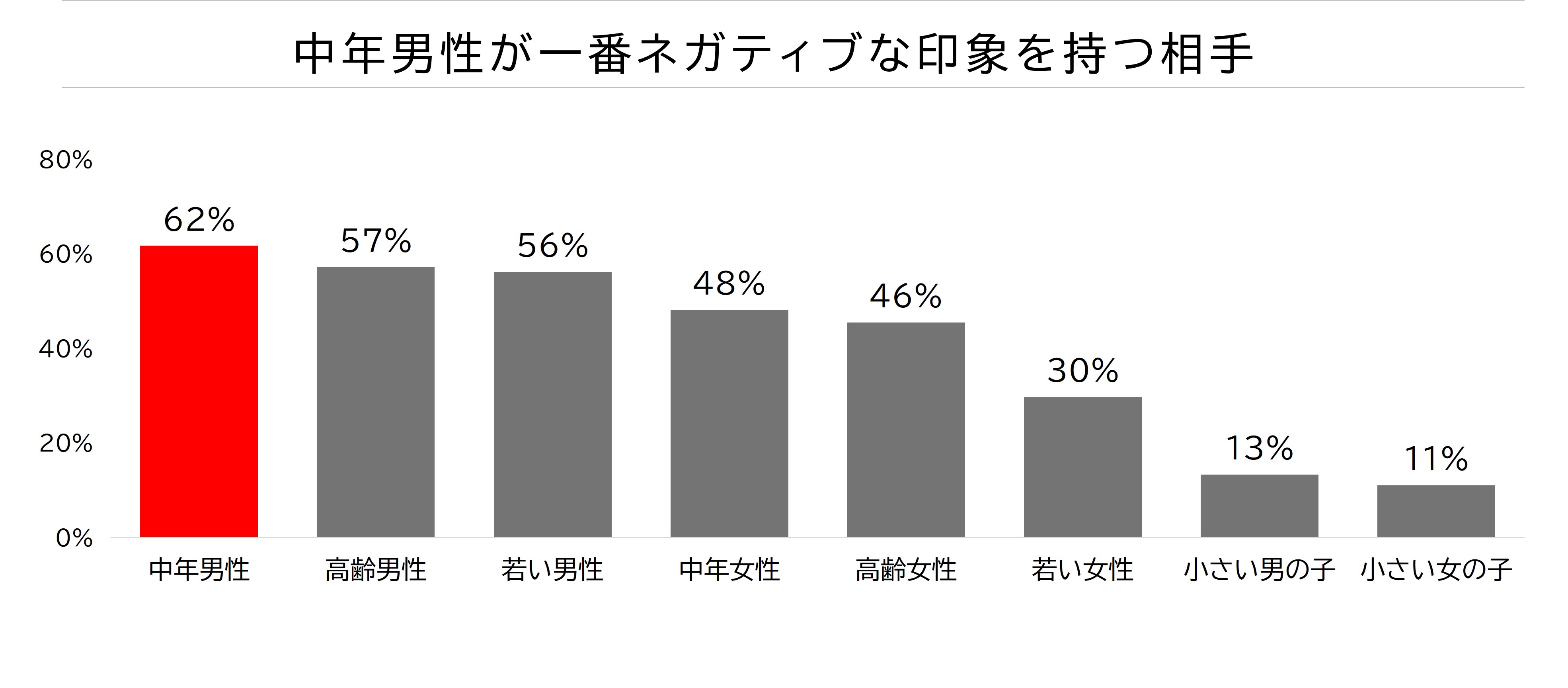

では、当の中年男性自身はどう感じているのでしょうか。なんと、ぬいぐるみを持つ中年男性に最も厳しい目を向けていたのは、他ならぬ中年男性自身だったのです。

【中年男性が一番ネガティブな印象を持つ相手】

この結果からも改めて、ぬいぐるみという存在は、幼児性と女性性に強く紐づいている存在であることがわかります。ぬいぐるみを持つのが子供や女性であれば良いが、中年男性が持つと好ましくないと思われる。そして一番好ましく思っていないのは中年男性自身であるという事です。考えるに、中年男性というのは「大人」と「男」らしさを纏うべき存在であることから、対極のイメージを持つぬいぐるみを持つ中年男性は「奇妙な存在」なのでしょう。そして、何よりこの古典的な「大人の男らしさ」に一番強くとらわれているのが中年男性自身なのだと私は解釈しています。

私は「大人の男らしさ」それ自体が悪いものだと言いたいわけではありません。ですが、何事も過ぎたるは及ばざるがごとし。柔軟性を失い、固着した男らしさには「Toxic Masculinity(有害な男らしさ)」の側面が出てきてしまいます。この大人の男らしさという鎧をガチガチに着込んだ中年男性自身の気持ちをほぐしていくことが、ひいてはDEI(多様性、公平性、包括性)の向上につながると私は考えています。

第2章:意外な事実〜ぬいぐるみを愛でる彼らは、幸福で、他者に優しい〜

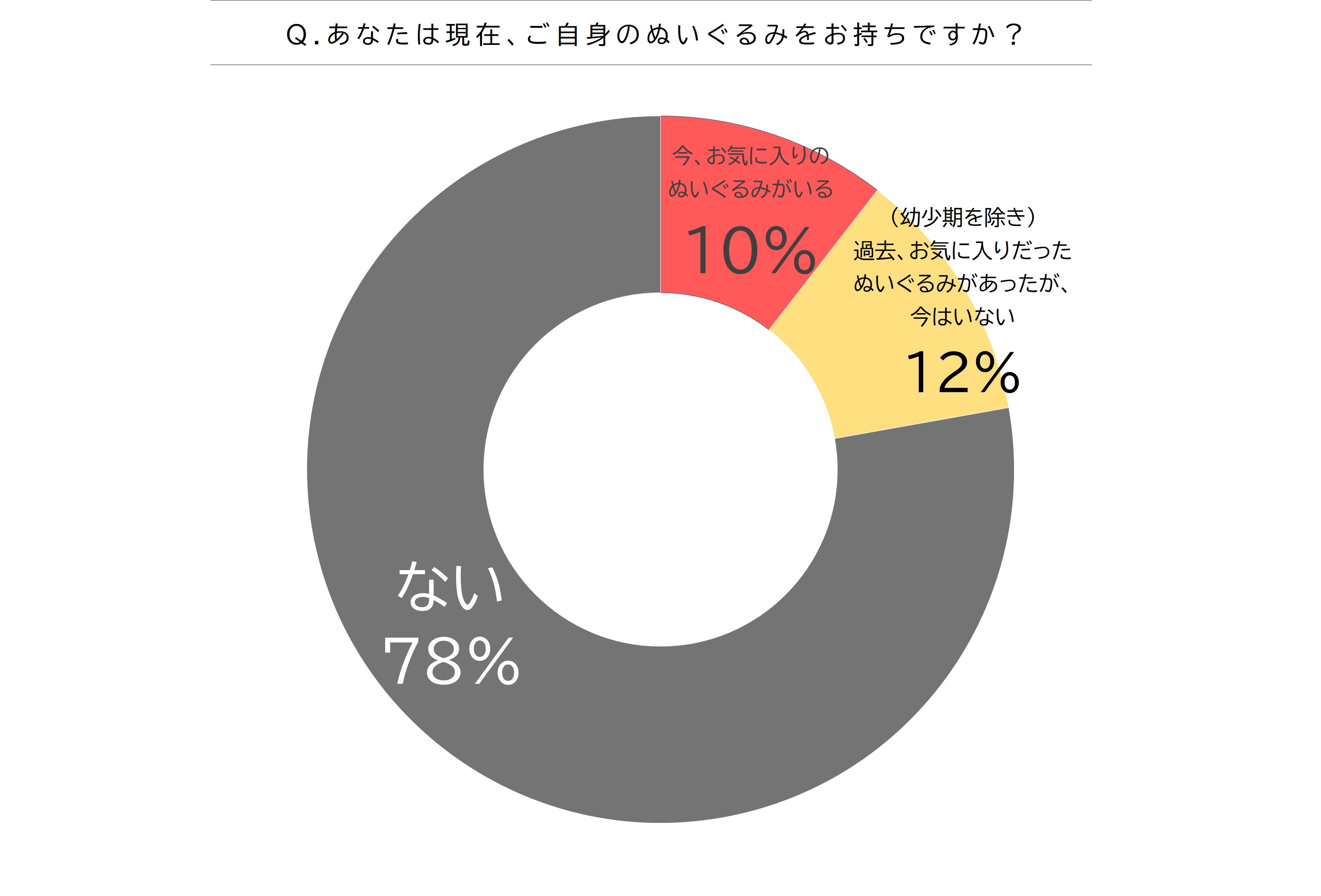

では、その「男らしさ」の規範の外にある「ぬいぐるみおじさん」とは、どのような人々なのでしょうか。40〜60代の男性600名を対象に調査を行ったところ、現役のぬいぐるみ保有者は約1割、過去の保有経験者(OB)も約1割存在しました。実際にお会いしたことはありませんが意外にも私の仲間はいるようです。ここでは、この両者を「ぬいぐるみ保有経験者」とし、非保有者と比較分析していきます。

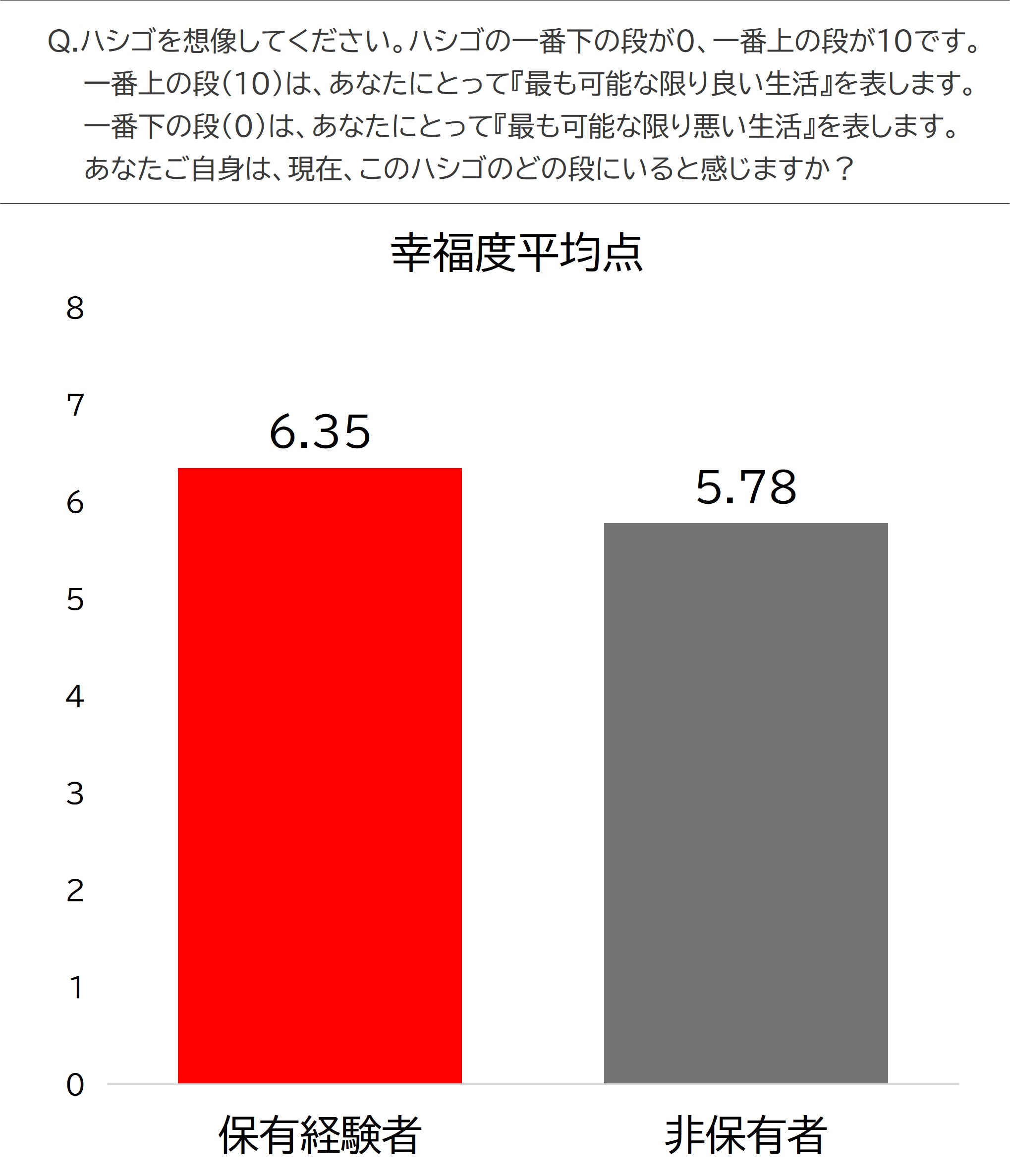

そもそも、ぬいぐるみおじさんは幸せなのでしょうか? ぬいぐるみを愛でているくらいなので、鬱々と生きているのでしょうか。主観的幸福度を測定した結果、なんと保有経験者の方が非保有者よりも統計的に有意に幸福度が高いことが判明しました。しかし、これだけだと、「自分だけのファンタジーの世界に閉じこもっているから幸せなのであろう」という解釈もできてしまいます。

【幸福度の比較】

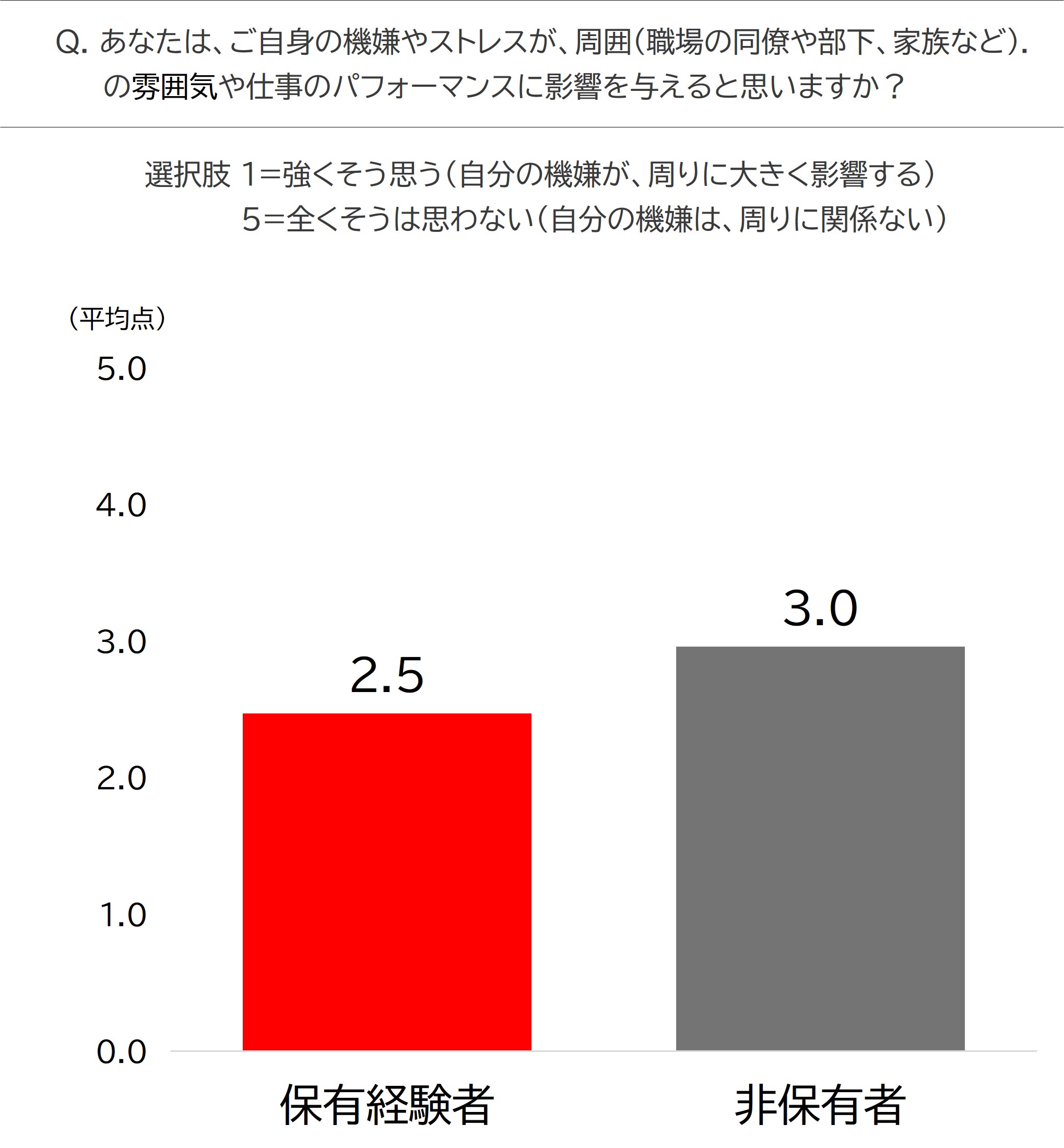

そこで私は2つ目のデータに注目しました。調査では、自分の機嫌やストレスといった感情が周囲に及ぼす影響について聴取しています。影響について敏感である場合は、「他者の感情に対して感度が高い」という解釈をすることができるというわけです。この問いに対し、ぬいぐるみ保有経験者のほうが、自己の感情が周囲及ぼす影響に敏感であることがわかりました(p値<0.001)。これは、ぬいぐるみ保有経験層は周囲への配慮ができる「優しさ」や「センシティブさ」を兼ね備えていると解釈することができます。「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」( 原作:大前 粟生 監督:金子由里奈)という映画の中では、ぬいぐるみを愛でる人たちは周囲への感情や言葉に対して高いアンテナを持つ存在として描かれていましたが、その描写と今回の調査結果の内容も符号すると言えます。

【自己感情の周囲への認識度の比較】

この2つのデータからぬいぐるみを保有する中年男性は、非保有層と比較して、

幸福度が高い

自己の感情の影響度に対する認識力が高い

ということが判明しました。 ここから見えてくるのは、彼らはただの変わり者ではなく、他者への配慮に長けた幸福度の高い存在であり、既存の男性らしさに縛られない新しいジェンダーモデルになり得る可能性があるということです。そして、「ぬいぐるみ」がその変化の触媒である、と私は考えるのです。

第3章:ぬいぐるみが提供する3つの効果

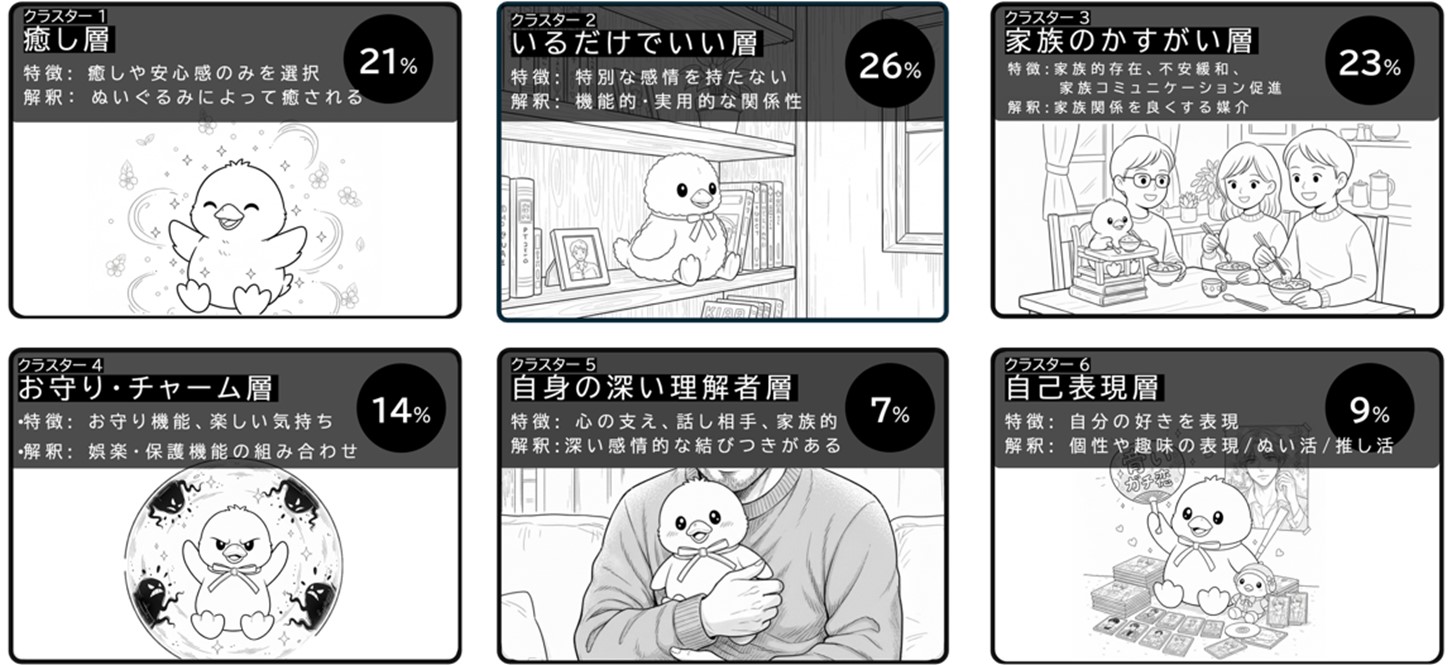

ぬいぐるみの存在そのものを通じて、人は何を得ているのでしょうか。今回の調査では、中年男性にとってのぬいぐるみはどのような存在かを聴取しています。その結果をもとに、ユーザー層を6つに分類するクラスター分析を行いました。結果の分類は以下のとおりです。

【Q.あなたにとって、ぬいぐるみはどのような存在ですか?をクラスター分析】

この結果と私の経験を踏まえると、ぬいぐるみは主に3つの心理的な機能を提供していると考えられます。

① 心のアンカー機能

BANI(もろい・不安・非線形・不可解)と呼ばれ、不安定で混沌とした現代において、ぬいぐるみは「不安な時に心を落ち着かせてくれる」「お守りのような存在」となります。環境がどう変わろうと、変わらずそこにいてくれます。その不変性が心の拠り所、すなわち精神的な錨(いかり、アンカー)として機能するのではないかと考えられます。

② ゼロ・プレイス機能

家庭(ファーストプレイス)をはじめ、職場(セカンドプレイス)やカフェなど(サードプレイス)では、人は常に何らかの役割を期待されます。たとえ家庭であっても「大人の男性」としての社会的規範からも逃れられません。しかし、ぬいぐるみと過ごす心的空間―これを私は便宜的に「ゼロ・プレイス」と呼びたいと思います―。では、社会的な役割から解放され、自由な自分でいることができます。

③ 感情エージェント機能

漫画やアニメといった物語の中には、しばしば小さな相棒・使い魔的な存在が登場します。妖精だったり、動物だったり、モンスターだったり、姿はさまざまですが、これらの存在は小さな相棒として、主人公の本音を聞いたり、助言をしたりするなど、主人公に対して対等に心情的なサポートをする姿が多く描かれます。そしてぬいぐるみにもそういった性質があると考えられます。ぬいぐるみを通じて自分の感情を安全に吐露し、思考を客観視できる。本人も気づかないうちにぬいぐるみが代理人(エージェント)として、感情を整理するのです。この感情エージェント機能が心の安定に寄与します。

これら3つの機能を踏まえると、ぬいぐるみを単なる子供向けの玩具と見なすのは大きな損失です。ぬいぐるみは、現代人の複雑な心理的ニーズに応える「高度なメンタルサポート・デバイス」になり得るのです。そして、最もこのデバイスを必要とするはずの中年男性が、社会規範によって最も遠ざけられています。この矛盾にこそ、社会を良くするポテンシャルが隠されているのです。

第4章:なぜ“おじさん”なのか?—社会の「結節点」をレバレッジする

なぜ、あえて中年男性に焦点を当てるのでしょうか。私が当事者であることはもちろんですが、中年の男性が、日本社会において「結節点」としての役割を担っているケースが多いためです。この場でその是非を論じることはしませんが、日本企業における管理職の女性比率は課長相当で約12%にとどまっており、約88%は男性です。また、男性の課長相当の平均年齢は約49歳です。このことからも、日本の経済活動を駆動させている企業の多くで中年男性が要職を担っていると言えます。そして彼らの5割以上が子供を持つ家庭を持っており、経済のみならず、家庭という教育的な側面から見ても中年男性が日本の社会全体における結節点の一翼を担っていると言えます。このことから、中年男性にフォーカスすることは、社会全体の幸福度の向上につながる余地があると考えたのです。

では、その中年男性になぜメンタルサポート・デバイスが有効なのでしょう? それは中年男性が自身の感情と、その感情が周囲に与える影響に無自覚な傾向があると考えられるためです。

視点1:感情のボトルネックとしての男性

「男子家を出ずれば七人の敵あり」ということわざがあります。このことわざは、江戸時代、幕末の歌舞伎、曾我綉侠御所染(そがもようたてしのごしょぞめ)が由来だそうです。この言葉に見てとれるように、中年男性は、「男とは強くあるべき」「弱さを見せてはいけない」という社会規範の中で育ち、今なおその規範の中で生きています。多様性が進む世の中に逆行し、規範としての男性像は幕末からさほど変わっていないということです。この呪縛により、彼らが持てる感情の捌け口は意外と少ないのが現状です。

視点2:不機嫌さの社会的コスト

調査で示したように、ぬいぐるみ非保有者は「自分の機嫌が周囲に与える影響」への認識が低い傾向にあります。管理職や父親の「無自覚な不機嫌」は、職場や家庭に伝播し、生産性の低下や不和を生むこともあるでしょう。これは社会全体が支払うべき「不機嫌のコスト」と言えるでしょう。

社会の結節点である彼らに、ぬいぐるみが持つ「感情を安全に処理するメンタルデバイス」としての機能を提供する。それは単に個人を癒すだけでなく、彼らを取り巻く組織や家庭=社会のウェルビーイングをも向上させるアプローチなのです。

第5章:解放への道筋としての「リフレーミング」

世の中には、かつてネガティブだったイメージを転換させ、社会に浸透した事例が数多くあります。大人用オムツは「自立の喪失」から「アクティブな生活のパートナー」へ。筋トレやプロテインは一部のマニアのものから「健康管理意識の高さの象徴」へ。男性の脱毛もまた、美意識や自己管理の表れとして受け入れられつつあります。

これらはすべて「リフレーミング」の成功例です。新しい言葉で定義し、新しい物語を語り、新しい文脈に置くことで、イメージは変えることができます。

ぬいぐるみも同様のリフレーミングが可能でしょう。例えば、AIボイスレコーダー機能を搭載したらどうでしょうか。ぬいぐるみは「癒しの対象」から「自己の物語を蓄積・対話するパーソナルアシスタント」へと変わる可能性があります。誰にも語れない本音や葛藤の証人となり、それを整理し、感情マネジメントを向上させるツールになり得るかもしれません。

終章:「強さの鎧」を脱ぎ、物言わぬ相棒と共に

社会が求める我慢強いタフな男性像は、今もなお世界中に根強く存在します。小説や映画でも、神話として強い男性像の素晴らしさは語り継がれています。私はこれ自体を否定したいのではありません。「強さ」の在り方はアップデートされるべきです。我慢して弱音を吐かないことではなく、自らの感情を直視し、適切にマネジメントすることで、結果として周囲に優しくあれる。そうした内面的な強さのアップデートが世の中を変えていくのではないでしょうか。

中年男性が感情を穏やかに保つことができれば、より有能なリーダー、優しい伴侶、頼れる父親が増えるでしょう。ぬいぐるみから生まれる小さな安らぎが、社会全体へと波紋のように広がり、幸福の総量を少しだけ押し上げていく。そんな未来を、私はデスクの上の相棒に見ています。年に一度の国際男性デーに、「男性らしさ」を考えるために、まずはあなたもぬいぐるみと心の中で対話してみてはいかがでしょうか。

――――――

【調査概要】

■調査手法: QiQUMOによるインターネット調査

■調査対象者:10代〜30代の男女 / 40〜60代の男性 665名

■調査時期: 2025年9月

【参照データ】

■ 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 「(8) 役職別にみた賃金」

【使用画像】

本記事の執筆に伴う調査や記事内で使用している画像はGeminiにて生成したものを使用。

【用語解説】

Toxic Masculinity

Toxic Masculinity(トキシック・マスキュリニティ/有害な男らしさ)とは、伝統的に「男らしい」とされる行動規範や社会的圧力の一部が、男性自身、そして周囲の人々(特に女性)や社会全体に対して有害な影響を及ぼすという考え方を指す社会学的な用語.

具体例としては以下のような例がある。

・感情の抑圧

「男は強くあるべきで、悲しみ、不安、恐怖といった『弱さ』を見せてはいけない」という考え方。

影響: 自分の感情を適切に処理できず、精神的な不調(うつ病など)を抱えても助けを求められなくなる。怒り以外の感情表現が乏しくなり、人間関係の構築が困難になる。

・支配性と攻撃性

「男は支配的であるべき」「他者(特に女性や他の男性)を力でコントロールするべき」という考え方。

影響: 家庭内暴力(DV)、性暴力、いじめ、ハラスメントなどの加害行動につながりやすい。

・リスクを恐れないこと(無謀さ)

「男はタフでなければならない」というプレッシャーから、自分や他者の安全を顧みない危険な行動をとることを奨励する風潮。

影響: 無謀な運転、過度な飲酒、危険なスポーツでの無茶などにつながり、健康リスクや死亡率を高める。

・女性や性的マイノリティへの蔑視

「男らしさ」を「女々しさ」の対極に置くため、女性的なものや女性、あるいはLGBTQ+の人々を(しばしば無意識に)見下す態度。

影響: 女性差別(ミソジニー)や同性愛嫌悪(ホモフォビア)、トランスフォビアを助長する

*共創研究員は、博報堂の多様な部門に所属しながら研究活動を行う研究員。自らの「内なる想い」に基づく研究テーマを設定し、生活者発想によって「新しい生活者価値」を生み出す研究を進める。

生活者発想技術研究所 共創研究員

HR/HR tech領域を中心に人材データの分析やAI活用に取り組む。

社会保険労務士・遺品整理士・事件現場特殊清掃士・G資格 などさまざまな資格も保有。