「趣味」ハラにご用心?コミュ力至上社会での「つながらない」力とは

1. はじめに

20代を振り返った時、職場で最も憂鬱だったのは上司や先輩とのランチタイムでした。「休日は何をしているの?」「会ってみたい芸能人は?」。雑談の定番である質問に対し、思わず身構えてしまうのです。「面白い答えができるか」「コミュニティに合う人間か」と値踏みされている感覚が拭えず、適当にはぐらかしては自己嫌悪に陥る日々でした 。

「自意識過剰」「協調性に欠ける」と思われたでしょうか。当時の先輩に近い年齢になった今では、このコンプライアンス時代にどんな雑談なら許されるのか悩む側になりましたが、どちらの感覚にも共感してくれる声はあるように思います。トラブル回避のために業務以外の会話は封印し、不満を吐き出せる場はAIやSNSだけ。けれどもなんだかスッキリしない。そんな日常を繰り返している人は、意外に多いのではないでしょうか。

スマホで常時誰かとつながれる便利さの裏で、「本当の私は誰にも理解されない」という孤独感は増すばかりです。 本稿ではこうした筆者の問題意識をもとに、20代~60代の男女500人に「つながりすぎる時代の孤独感」に関する調査を行いました。ここからは、調査結果から見えてきた職場での「地雷トピック」の背景と、これからの時代に必要な「人との距離感」について考えていきます。

2. 「それ、“趣味ハラ”です」?!職場での若者との「会話ギャップ」はなぜ起きる?

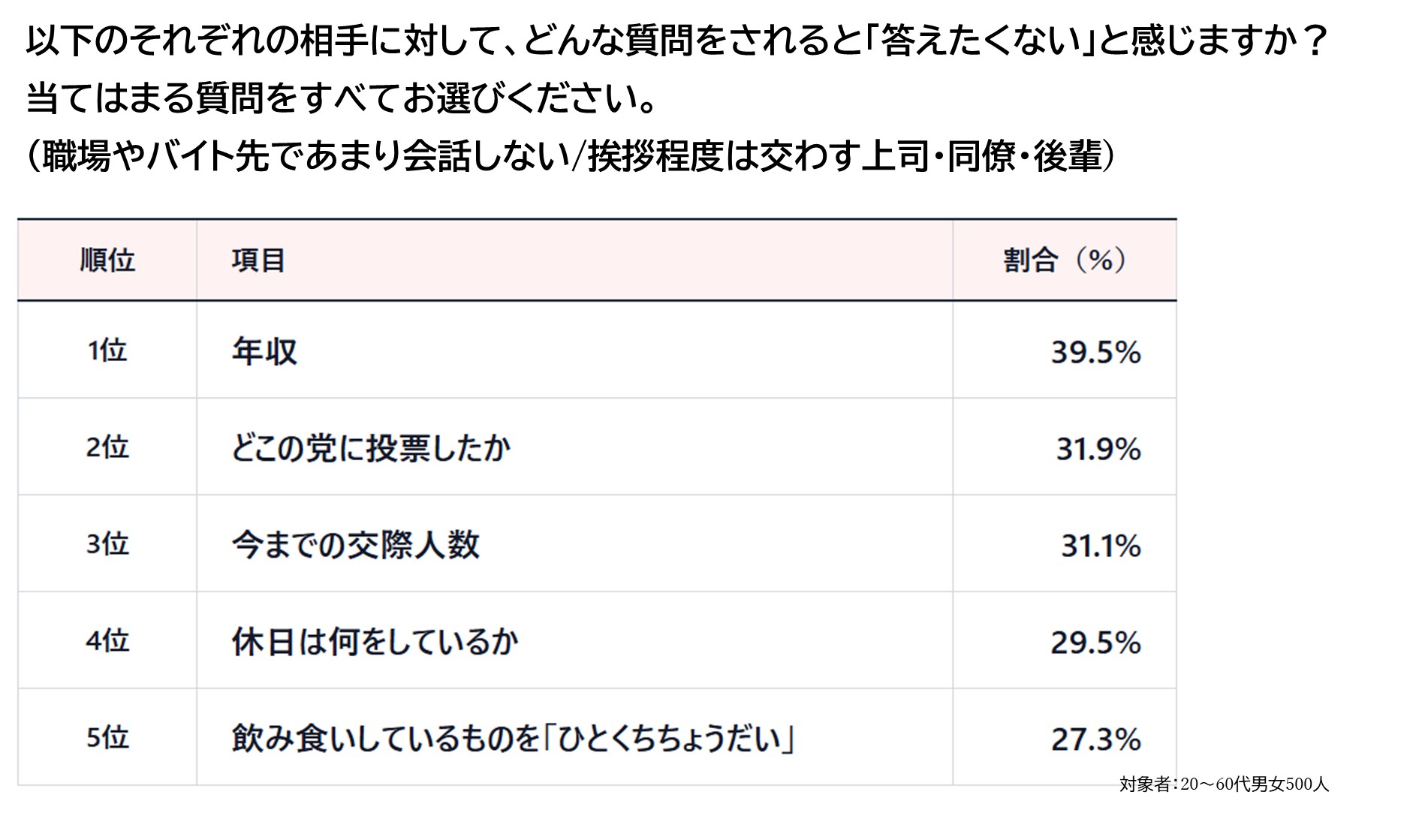

「職場の若者と何を話したらいいかわからない」「ハラスメントと言われるのが怖い」。そんな悩みを抱える上司層は多いことでしょう。そこで職場で「答えたくない質問」を調査したのが下記の表です(図1)。全世代共通で「年収」「どこの党に投票したか」が上位に入りました。

図1: 20代~60代男女500人に聞いた「職場で答えたくない」話題ワースト5

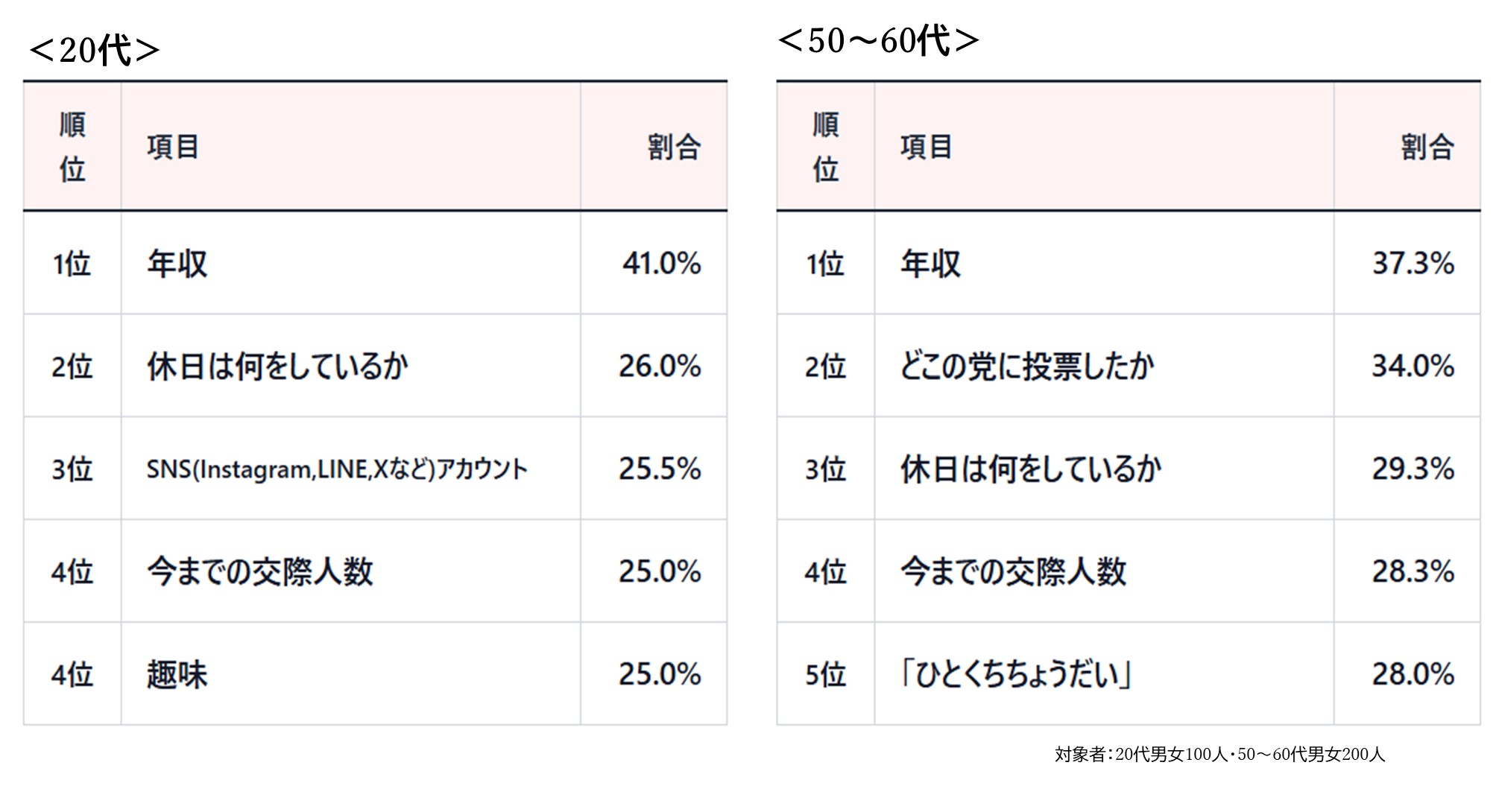

しかし気になるのは、20代(若手層)と50~60代(管理職・経営者層)の回答ギャップです。ここに、世代間の「地雷トピック」が潜んでいるといえそうです(図2、図3)。

図2:20代(若手社員)と50~60代(管理職・経営者層)それぞれの「職場で答えたくない」話題ワースト5

図3:20代と50~60代とのギャップが大きい項目(「地雷トピック」になりがちな話題)

注目すべきは、若年層が「自宅の最寄り駅」や「趣味」といった、本来会話の糸口となる話題に強い警戒心を示している点です。投票した政党よりも「趣味」や「最寄り駅」を答えたくないという結果に、上司世代は驚きを隠せないのではないでしょうか。

特に20代女性では、3割以上が「休日の過ごし方」を答えたくないとしており、これは「SNSアカウントの開示」よりも高い拒否感となっています。趣味やオフタイムの予定を聞いただけで、「ハラスメント」と眉をひそめられる日が来る。そんな未来もあながち冗談とはいえません。

このギャップの背景にあるのは、世代間の「境界線意識」の差です。上の世代にとってプライベートでの活動や関心の開示は連帯の一部でしたが、若年層はこれらを「面接の延長」や「評価材料」と捉え、予防線を張っています。彼らにとって現代の社交とは、「過剰な開示でつながる」ことではなく、「互いに線を引いてつながりすぎない」ことへとシフトしているのです 。

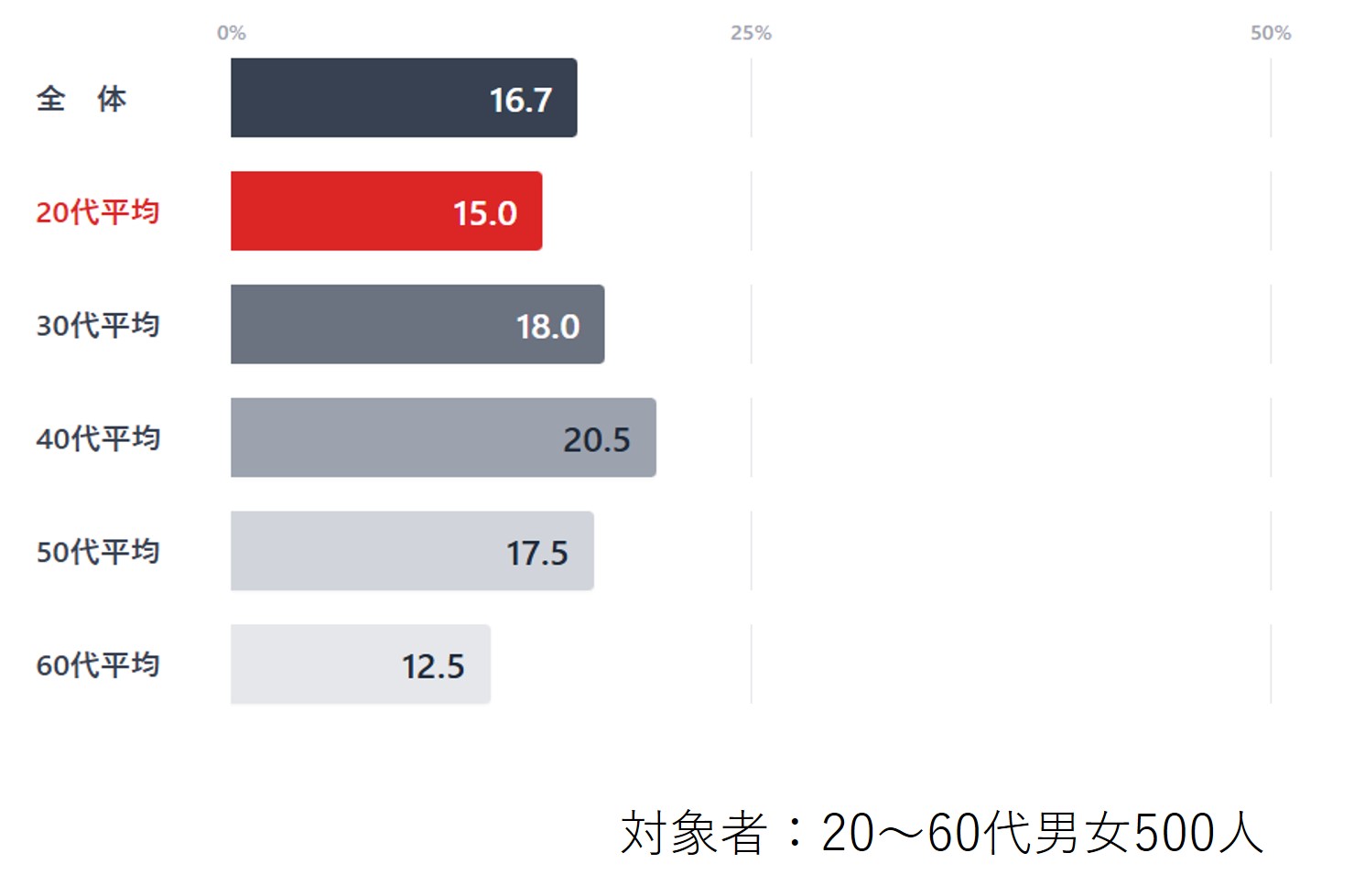

一方で、20代は「自分の長所」を聞かれることへの抵抗感が他世代より低いというデータもあります(図4)。

図4:「自分の長所」は答えたくないと回答した世代別割合(※値が低いほど「答えてもいい」と思っている)

彼らはつながりを拒絶しているのではなく、「ジャッジされやすい情報」は隠し、「メリットにつながるポジティブな情報」は開示するという戦略的な選別を行っているといえます。背景には、一部の情報だけで全人格を判断され、境界線を踏み越えられることへの恐怖があるのでしょう 。

3. 最も「つながり疲れ」している30代女性:昭和と平成の狭間世代の高いペルソナ維持コスト

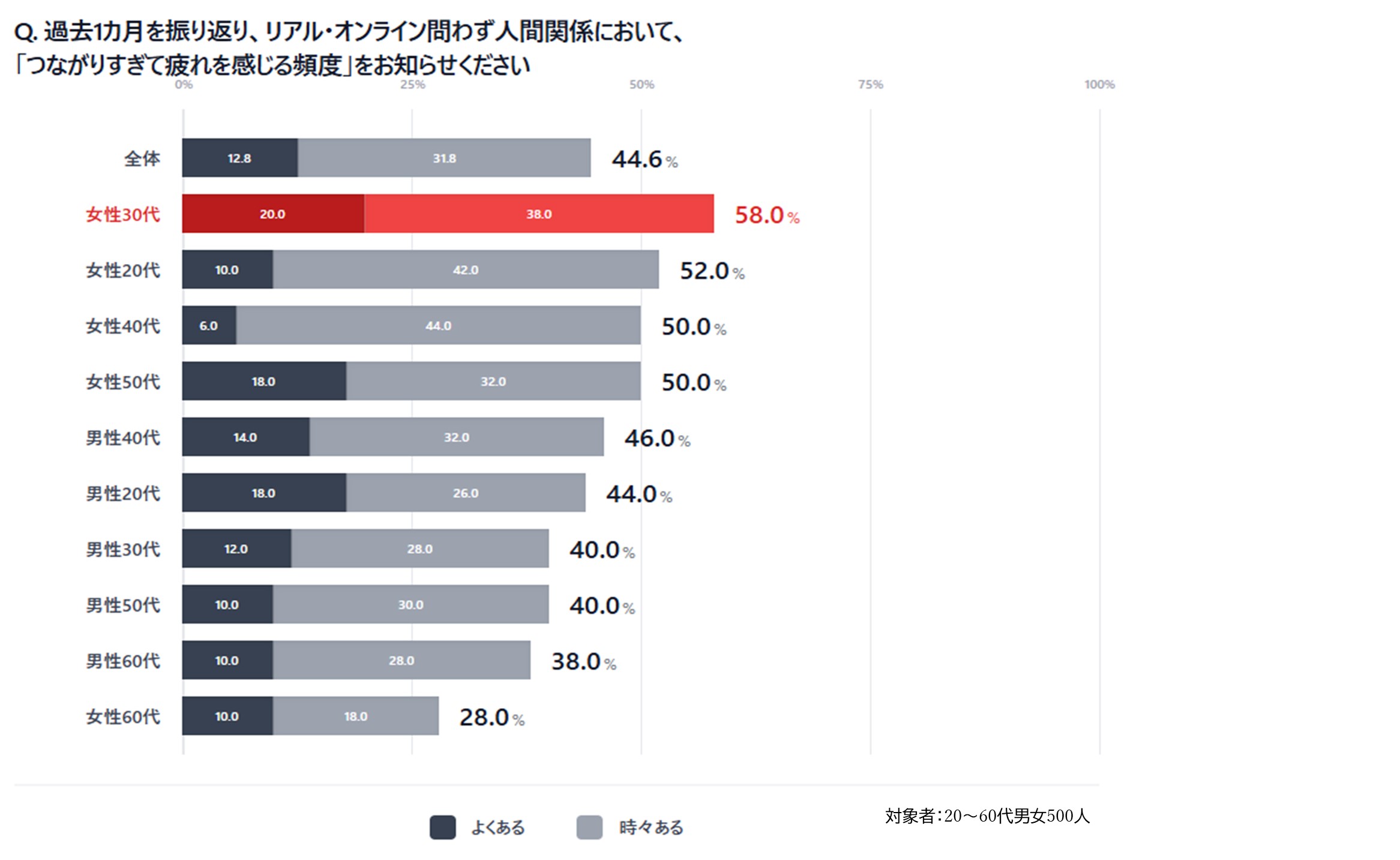

「つながり」に対する不安や警戒心を抱えているのは20代だけではありません。「最近1か月で、つながりすぎて疲れを感じる」と答えた人は全体の44.6%にのぼり、中でも30代女性は58.0%と、調査した属性の中で最も高い数値を示しました。(図5)

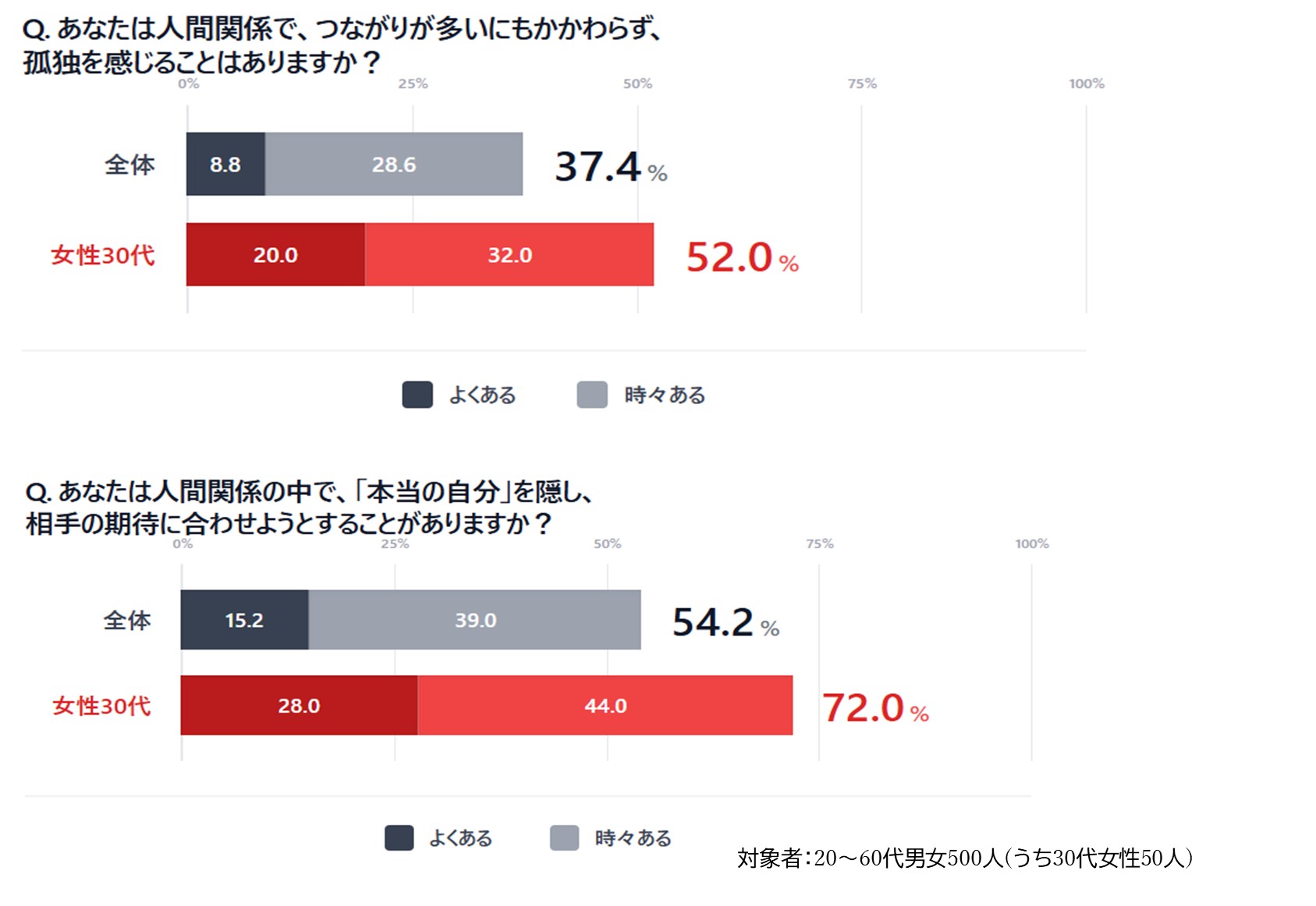

さらに30代女性の過半数が、「つながりが多いのに孤独を感じる」と回答。「本当の自分を隠し、相手の期待に合わせようとすることがある」という質問には7割以上が「ある」と回答するなど、30代女性の疲弊度の高さがうかがえます。(図6)

図5:「つながり過ぎて疲れる」割合が過半数となった女性30代

図6:「接続過多の孤独」かつ「過剰適応」に疲弊する女性30代

彼女たちは働く女性、母、妻、あるいは推し活仲間など、場面ごとに異なる「ペルソナ(役割)」の切り替えを求められる世代です。昭和と平成の過渡期に生まれ、旧来の価値観と新しい自己表現の価値観の板挟みになりながら、最適化された振る舞いをしようともがいてきた「ゆとり世代」にもあたります。

すなわち彼女たちの孤独は物理的なものではなく、多くの人に囲まれているからこそ本音を隠さねばならない「過剰適応」の結果ではないでしょうか。「ひとりになりたくてもなれない」ストレスこそが、彼女たちを追い詰めているのです 。

4. 社会的強者だけど「孤独力弱者」?癒されないシニア男性の孤独感

では社会の中核を担ってきたシニア男性はどうでしょうか。実は彼らもまた、孤独との向き合い方に苦慮しているようです。

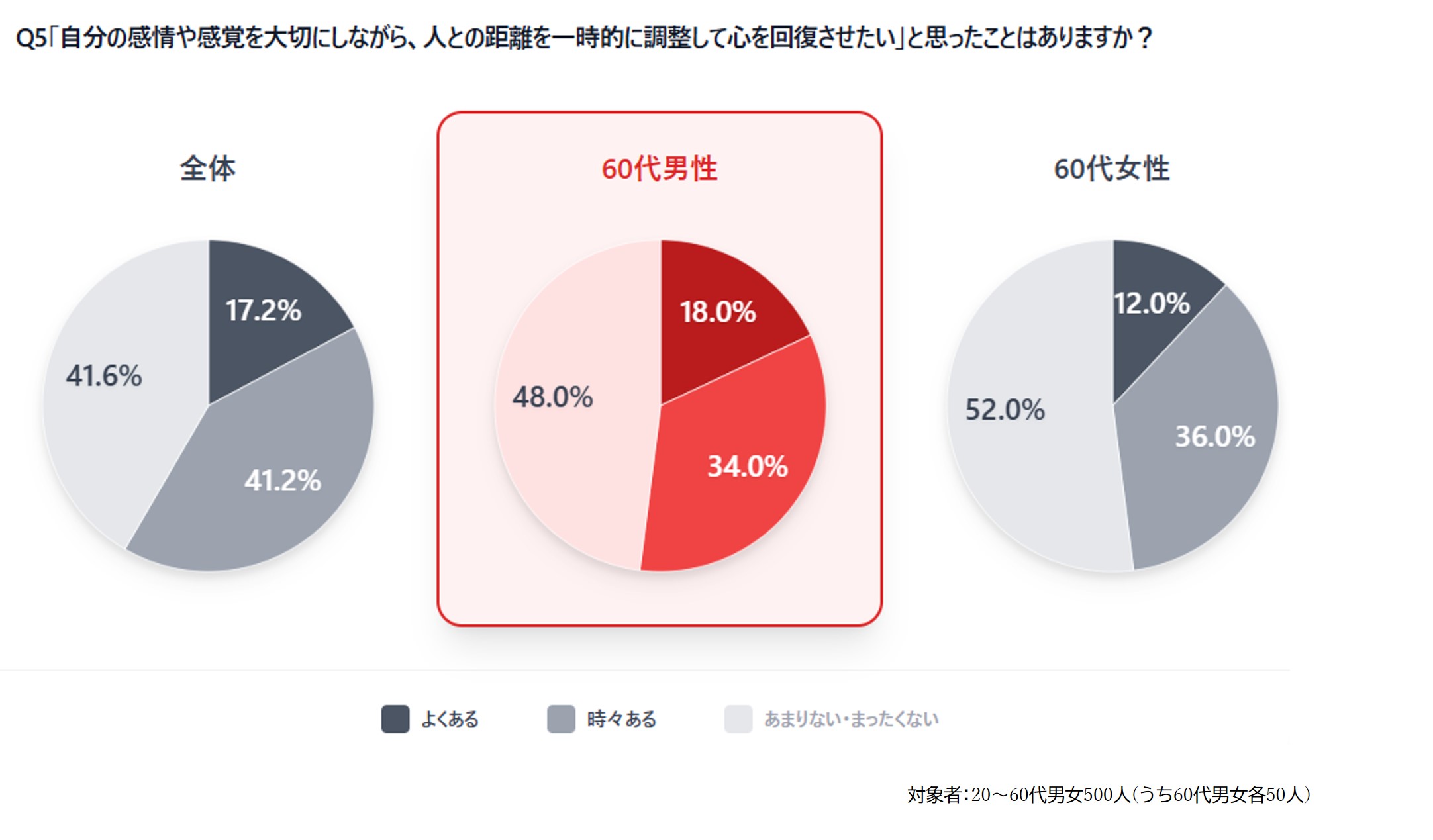

「自分の感情や感覚を大切にしながら、人との距離を一時的に調整して心を回復させたい」と望む数字は、全体で58.4%(「よくある」「時々ある」の合計)。60代では男性が52.0%、女性は48.0%とどちらもほぼ半数ですが、女性よりも男性の方が、より人付き合いに疲れているという結果となりました。(図7)

図7:60代男性の半数以上が「人との距離を一時的に調整して心を回復させたい傾向

しかし、そんなに60代男性は「ひとりになりたい」のでしょうか。調査結果からは、むしろ逆の結果が見えてきます。

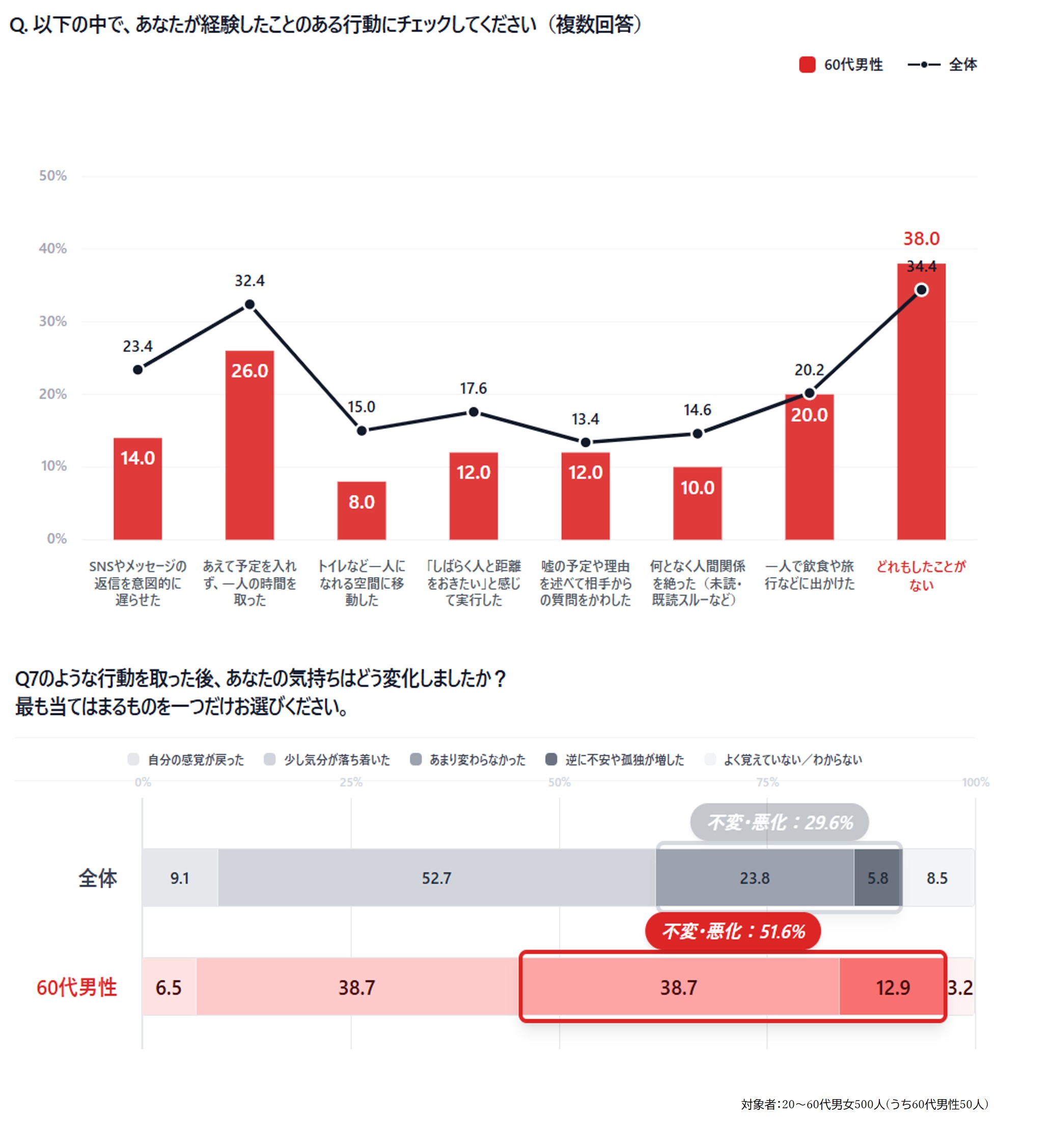

ひとり時間の確保やソロ活などの経験の有無を聞いたところ、「どれもしたことがない」と答えたのは全属性の中で60代男性が最多。さらに、ひとり時間の経験があると答えた人たちの中でも、他の属性では気分が回復する傾向が見られたのに対し、60代男性だけは「変わらなかった」「逆に不安や孤独が増した」という回答の方が多かったのです。(図8)

図8:ひとりになりたい意欲はあるのにソロ行動はせず、いざ一人になってみても孤独感が回復しない60代男性

バブル好景気を支え、「組織の鎧」を着てつながりを維持してきた彼らは、ひとりになるスキルなど必要とされてきませんでした。組織に馴染めない人は「はみ出し者」と見なされやすく、社会人失格の烙印を押されないよう、必死に周囲に合わせることこそが正解だったからです。

だからこそ、仕事を離れて「鎧」を脱いだ瞬間、自分ひとりの時間をどう設計したら良いのか戸惑ってしまうのでしょう。社会的には百戦錬磨の強者であっても、プライベートにおける孤独耐性は驚くほど低いというのが、現代のシニア男性のリアルかもしれません。

5. 「スマホ時代の哲学」著者・谷川嘉浩先生に聞く アンバランスなコミュニケーションに溺れる若者とシニア男性

ここまでの調査結果から、老若男女問わず怖いのは「孤独」そのものよりも「他人からのジャッジ」であることが浮かび上がります。

「さみしい人」と思われたくないあまり、スケジュール上の空白や沈黙に耐えられない。すぐスマホを取り出したり、その場しのぎの「過剰適応」や「ペルソナ維持」にエネルギーを使い果たしてしまう。そうして他人からジャッジされる余地を削る一方で、予期せぬ言動をする人間には負のラベリングをして遠ざける。そんな、あらゆる「想定外の余白」から逃れることばかりに気力を費やし、自分の内面が虚ろになっていくサイクルに、私たちは無自覚に飲み込まれているのではないでしょうか。

こうした現代人の孤独についてお話をお伺いしたのが、「スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険」の著者である哲学者の谷川嘉浩先生です。先生は、教鞭をとる大学の学生たちも「親密性の遠近感がバグっている」状態だと指摘していました。

ハラスメントを恐れて「立ち入らない関係」を良しとする彼らは、趣味さえ「社交用/自分用」と使い分け、他人から自己開示をされても負担に感じる。けれども自分の本音は聞いてほしくてたまらず、友人ではなく初対面の相手や教授、匿名アカウントに過剰に吐き出してしまう傾向が見られるそうです 。

こうしたコミュニケーションのアンバランスさは、シニア男性にも見られます。「男性同士の会話はマウントになりがちで、バリエーションが少ない」と谷川先生。内面の吐露をする時でさえ、「イキる・茶化す・なよなよする、のどれかで、弱音を丁寧に扱う作法を知らない」。「メディアやコンテンツの影響もあって、『男はこうあるべき』という殻を脱げず、自身の弱さと向き合ってこなかった反動では」と語っておられました。

6. 世界は無数の「回収されない伏線」に満ちている 「つながる時代」だからこそ重要な「つながらない力」

先生からは、「意味もなく遊びに行ったり、人を誘えたりする人は少ない」「面白がることの上手い人が少ない」というお話もお伺いしました。誘い方や誘う場所、あるいは未知のものに接した時の態度によって、ネガティブなジャッジをされてしまったらどうしようという恐怖感が先立つからではないでしょうか。

しかし大学生もシニア男性も、翻ってわたしたちも、ありもしない「伏線」の存在に目を光らせすぎているのかもしれません。

印象的だったのは、「私たちの世界には回収されない伏線が無数にある」という谷川先生の言葉でした。返信がすぐ来ない、沈黙が生じた、目が合ったのに会話が始まらない。それを私たちはすぐに「嫌われたかも」「自分は無価値なのかも」と深読みし、傷つかないよう先回りして行動します。しかし、世界はそんなに込み入った罠ばかりではありません。意味ありげに見えることも、実は単なる無意味や偶然にすぎないかもしれないのです。

絶えず人の気配をうかがい、空白を埋めようとする試みは疲れるだけです。「つながりすぎ」の今、必要なのは「つながらない力」を信じることではないでしょうか。余白は余白のままにし、相手の反応を事実として事務的に受け取り、放っておく。それは拒絶でも逃避でもなく、穏やかな距離調整のための「小休止」なのです。

これは単なる「ソロ活」や極端な「人間関係リセット」を推奨することとイコールではありません。求められているのは、「つながる」か「切る」か、という極端な二択ではなく、自分の心理キャパシティと他者関係の質に応じて「距離を設計する力」ではないでしょうか。

谷川先生によれば、「適切な距離感」とは、誰かに強制されることなく、自分で自分のありたい状態をコントロールできることだといいます。自分にとって心地よい距離感はどこか、まず自らに問い直す「余白」を取り戻すことが必要だといえるでしょう。

7. おわりに:「つながりが多い人」ではなく「適切な距離を取れる人」が信頼される世界へ

リアル・デジタルを問わず、人間関係は「常時接続」から「選択的接続」へとシフトしています。目指すべきは、連帯と孤立を自在に行き来できる状態です。

信頼される人もまた、「みんなと仲良くする人」から「適切な距離を取れる人」へと変わりつつあります。「常につながり、正しく振る舞わなければならない」という強迫観念は疲労の源だとわかった今、私たちにとって必要なのは「つながりの量」ではなく、「つながりの質と頻度を選べる自由」を互いに認め合うことなのでしょう。

今ここで、共にいる人との距離感について悩む人に対し、谷川先生は、「何よりもまず時間を作って一緒にいてくれるという姿勢そのものがメッセージ」とおっしゃっていました。そして、もし自己開示をしたくてもうまくできない時のコツは、「非日常化」だとか。緊張する場面で「ショートコント・面接」と心の中で唱えるように、日常と少し距離を置き、状況を俯瞰してみるというとわかりやすいかもしれません。これもまた、普段の思考から離れる「つながらない力」の一種と言えそうです 。

自分がどうしたいかを後回しにせず、あえて周囲と「つながらない」時間を持つこと。誰とどの距離で接するかを自ら設計し、消耗から自律へと舵を切ること。余白を恐れず、意味なき伏線に踊らされず、「つながらない」を選び取る勇気。それこそが、ハラスメントと孤独の間で右往左往する、このコミュ力至上社会で持続可能な関係を築く第一歩となるのではないでしょうか。

【調査概要】

■調査手法: インターネット調査

■調査対象者:20代〜60代の男女 500人

■調査時期: 2025年9月

ファッション誌ライター、テレビ局、営業、コピーライターを経て現職。飲料、化粧品、外資プラットフォーマー、ゲームなど幅広く担当。海と旅とスラムダンクが大好きです。