リビングラボで拓く、人生100時代の幸せ

そのリビングラボの第一人者でいらっしゃる東京大学名誉教授の秋山弘子先生に、研究所設立のお披露目説明会にゲストとしてご登壇いただいた時のお話をダイジェストにしてお届けします!

東京大学高齢社会総合研究機構とは

東京大学高齢社会総合研究機構は学際的な組織で、医学、工学、社会学など、様々な学部の研究者が一緒になって人生100年と言われている長寿時代の新しい生き方と社会の在り方を考え、実現することを目指しています。

人生100年時代はイノベーションの宝庫

日本は人生50年〜60年と言われた時代が随分長く続きました。織田信長がまさに仕舞いで「人生50年」とうたっていますが、それから20世紀の後半近くまで人生50年/60年という時代が続き、そして20世紀後半に平均寿命が急速に延びて、いまや人生100年と倍くらいになりました。

しかし私たちは人生100年時代に生きながら、まだ人生60年時代の生き方をしていますし、社会のインフラ、例えば住宅や交通機関のようなハード、それから教育制度・雇用制度・医療・介護の制度などのソフトも、人生50年時代のままなんですね。

人生100年時代には色んな課題があると同時に、私たちの祖父母の時代には想像も出来なかったような新しい可能性があります。まさに人生100年時代はイノベーションの宝庫です。

オープンイノベーション2.0

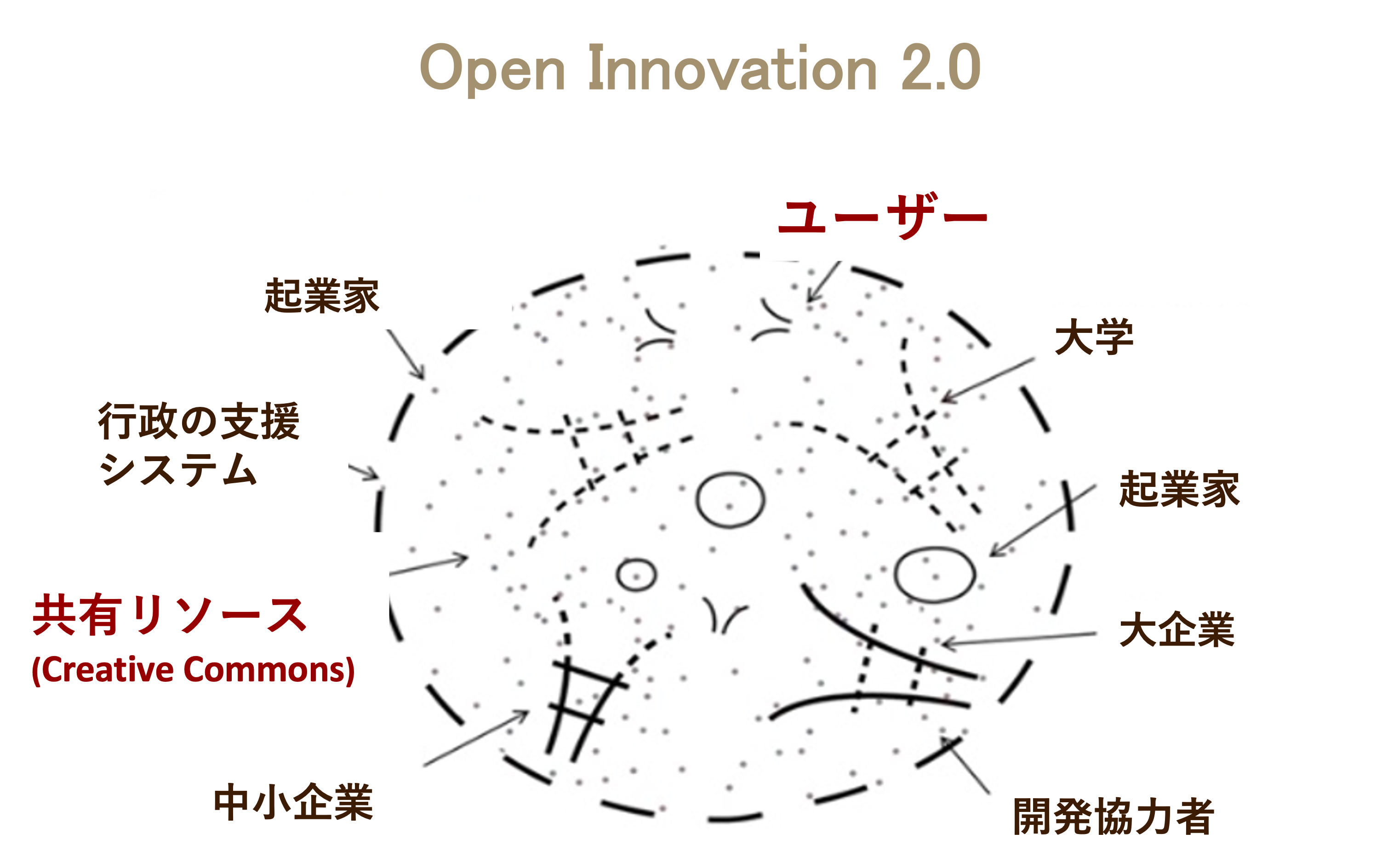

下の図はEUが提案するオープンイノベーション2.0と言われているもので、生活者を中心にしてそこに大小の企業や、起業家、行政、大学や研究所などの研究機関が一緒になって、共有リソースを活用しながらイノベーションを誘発していこうというオープンイノベーションのエコシステムです。

私がこれに興味を持った理由は、高齢社会総合研究機構で首都圏の町と地方都市において長寿社会のまちづくりに産官学で取り組みましたが、そこでは住民の方々はまちづくりの恩恵を受ける人という対象者でした。しかしその過程で、長寿社会の課題やこんな生き方ができたらいいなという夢を明確に認識しているのはむしろ住民の方でしたし、ソリューションも持っているんですね。それは多くの場合、100円ショップで何かを買ってきて少し工夫して直すといった単純な方法でしたが、解決のアイディアをたくさんお持ちだと感じました。それを大学や企業の知識や技術をもって解決するシステムに変えていけないかと考え始めました。

「リビングラボ」とは

そのオープンイノベーションのエコシステムの一つがリビングラボです。

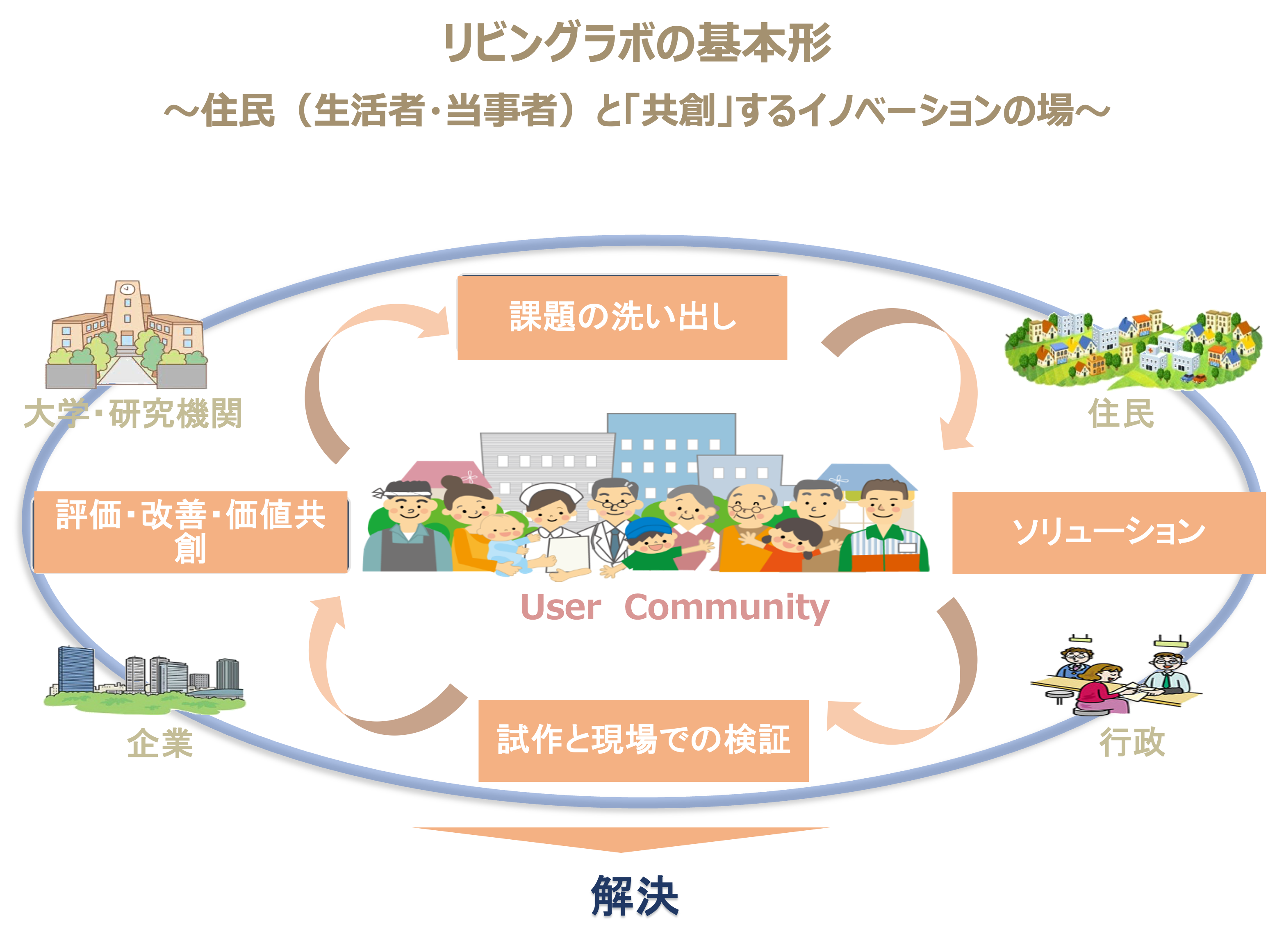

2つ要件があるといわれています。1つは産官学民4つのステークホルダーが共創すること。民は生活者で、ユーザーコミュニティを中心に生活者の視点からモノやサービス、政策、社会の仕組みなどを創っていきます。

もう一つは、産官学民のメンバーで課題の洗い出しと設定を行い、できるだけ多くのソリューションを出して絞り込み、そのソリューションに基いてプロットタイプを作って、それを徹底的に生活の場でテストをする。そうするともともとの課題がうまく解決できないことや使いにくいなど様々な問題が出てきます。そうした問題点を整理し改善して、下の図にあるサイクルをぐるぐる廻してホントに良いモノやサービスができたら市場に出していく、あるいは政策や施策を立案します。

この2つがリビングラボの要件だと言われています。

実践!鎌倉リビングラボ

今から6年前、鎌倉に産官学民がステークホルダーのリビングラボを設定しました。JR大船駅からバスで25分の北鎌倉の山中にある「今泉台」という昭和40年代に開発された住宅地がユーザーコミュニティです。高齢化率が50%、しかも80代前後の方が一番多いという典型的なベッドタウンです。その町の住民と鎌倉市役所、企業、大学がステークホルダーです。

最初のプロジェクトでは、今泉台の一番の課題が何かという問いを、子育て世代と現役の中年世代、そしてシニアの3つのグループに投げかけたところ、共通していたのが「若い人たちが暮らしたいと思う町にしたい」という強い願いでしたので、それを課題として設定し、そのソリューションをみんなで考えました。

そして行き着いたのが、コロナの前だったにも関わらず「在宅ワーク、テレワークの理想的な町にしよう」という結論でした。

テレワークの理想的な街にするために、まず小さなプロジェクトからということでオフィスの家具を作っている企業とホームオフィス用の家具を作ることに取り組みました。

そのあとコロナ禍で半強制的にテレワークになり、住民視点から産官学民が共創した商品がECサイトで最高点の評価を頂きました。企業にとっても良かったと思いますが、「自分たちが手掛けたものがこれだけ評価されて、みなさんが喜んで使ってくださる」と住民の方がとてもエンパワーメントされました。

生活者目線と企業目線の違い

まもなく団塊世代が後期高齢期に達することを鑑み、多くの企業は高齢者の見守りサービスに注目しています。しかしお風呂で転んだり溺れた時に息子さんのところに通報がいくといった“見張られているような生活”は今のシニアは望んでいません。それよりは自分の見守りは自分でしたい、例えばお風呂に入る前に今お風呂に入っても大丈夫かということを自分で管理したいということなんですね。絆創膏くらい薄いセンサーで必要なバイタルサインを測定し、お風呂に入る前に今大丈夫か、散歩に行っても大丈夫かを自分でモニターするといったソリューションを求めています。

80歳、90歳で一人暮らしになる可能性を想定すると、ソーシャルロボットと生活するのも良いのではないかと現実的に考えています。そのためにAIもあまり入ってないロボットと6か月間一緒に生活してもらい、このロボットがどんなことをしてくれると良いかというニーズの収集を行いました。そうすると男性と女性でかなり違いがあることが分かりました。

男性は、これやってと伝えたら「はい、ご主人様」という風に仕えてくれる“執事”のようなロボットを望む傾向がありますが、多くの女性が望むのは“相棒”なんですよ。「今日雨が降ってるね、外に出られないから好きな歌でも一緒に歌いましょうか」とか、「冷蔵庫に豆腐があるし、今日は寒いから湯豆腐にする?」といった相棒。リビングラボは生活者の視点から望んでいるものを開発していこうという活動ですね。

リビングラボのこれから

産官学民において、1社で解決できる課題は限られています。鎌倉リビングラボはもっと大きな夢を実現するために複数社が一緒になって共創するセカンドフェーズに入りました。昨年11月に鎌倉の由比ガ浜海浜公園でセカンドフェーズのキックオフのイベントを開催しました。複数の企業が共創する7つの体験型プロジェクトを繰り広げ、15,000人くらいの幅広い年齢層の住民、企業、行政の方々が来場し体験されました。現在、そこで得られた結果から2つの企画を進めている段階です。

100年生活者研究所へのアドバイス

リビングラボは非常に多様で、産官学民の中でどこが牽引するかで性質がことなります。

鎌倉リビングラボの場合は大学が言い出し引っ張っています。

企業や自治体が主導するリビングラボもありますが。まだ日本のリビングラボは萌芽期なため、色んなことを試してみたら良いと思います。

企業が主導するこの研究所ではまた少し味の違うリビングラボを作り、お互いに経験やアイディアを共有しながら、日本の文化・社会制度に合致するようなリビングラボを一緒に作っていきたいなと思います。

秋山先生と100年生活者研究所の大高との対談の様子は、こちらからご視聴いただけます。

2023年から100年生活者研究所の所長に就任しました。

人生100年時代、どうすればお立ち台にあがり続けられるかについて研究していきます。

「今日のワタシが一番若いんだからめいっぱい楽しもう!」と日々、誰もが思える生活になりますように☆

今読んで欲しい「センス」に

関する記事

関連記事

- 生きがい2023.04.28大崎博子さんに聞く、100年生活時代の幸せのヒント