「歩き方」ひとつで、人は幸せになれる!

要約すると

歩く量と幸福度には相関はない

歩く量よりも、どこを、どう歩くか(多様性と新規性)が幸福度には重要

無理なく幸せを手に入れられる「歩幸(ほこう)」のすすめ

車でよく通っている近所の道も、見慣れているはずなのに、ゆっくり歩くと見えていなかった景色や、こんなお店があったのかという驚きなど、ささやかな感動が得られ、いい気分になる。そんな経験をしたことはないですか。

人間の脳には「多様性や新規性のある移動」を検知すると報酬系を作動させ、喜びや幸福感を生み出すといった研究もあるそうです。

(アメリカ マイアミ大学 アーロン・ヘラー/https://www.nature.com/articles/s41593-020-0636-4#author-information ※)

今回、私たちが実施したアンケートでも、1日の歩く「量」よりも歩く「質」が幸福度に大きく影響することがわかりました。

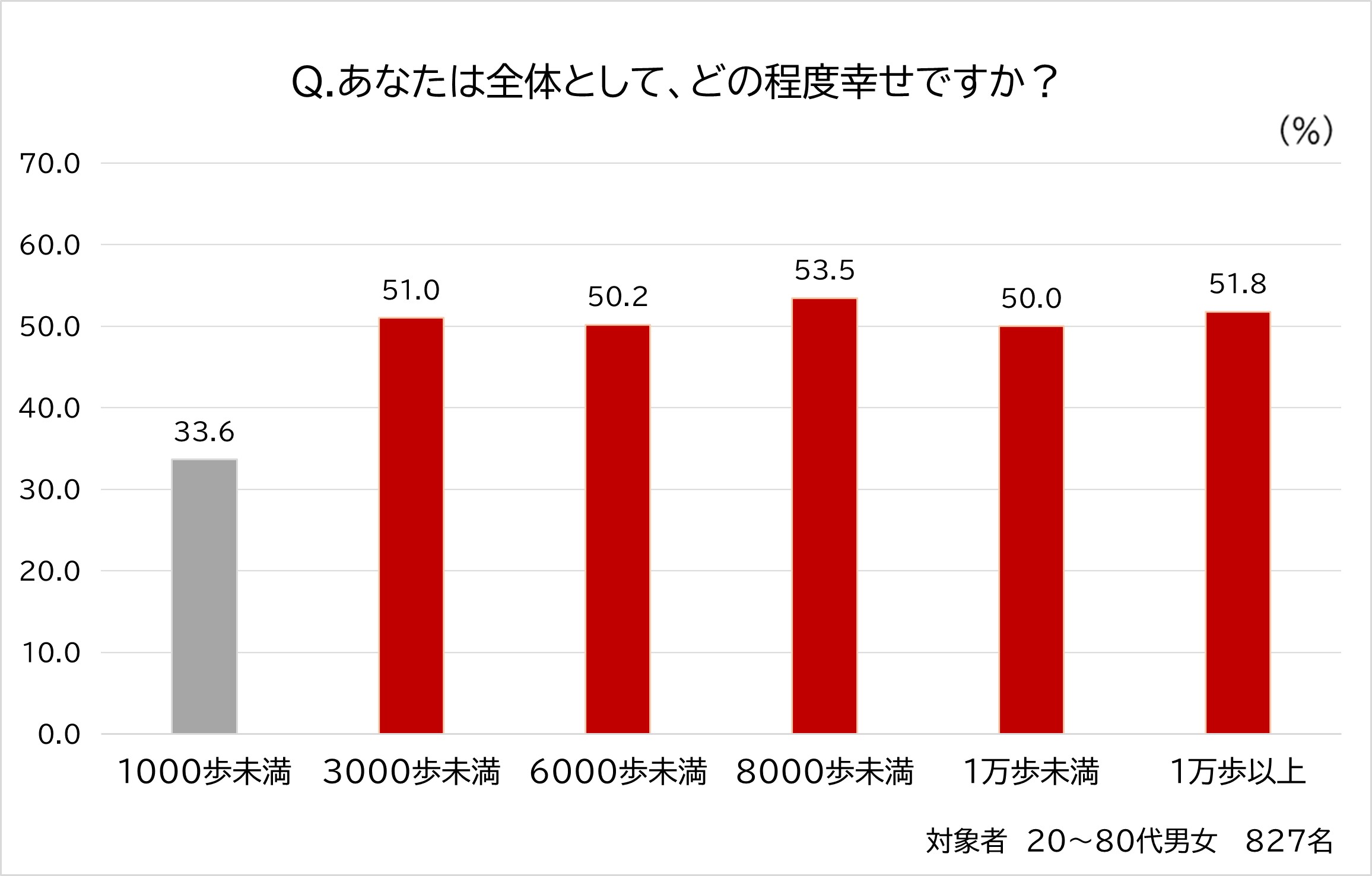

歩く量と幸福度の関係

1日に「8,000歩」以上歩くことが心身の健康増進・維持にはよいと一般的には言われていますが、歩く量と幸福度に関しては1日「1,000歩未満」を除けば、相関は見られませんでした。

幸福度を10点評価(高くなるほど幸せ)で調査したところ、「3,000歩未満」から「1万歩以上」歩く人では、幸福度が8点以上の割合に差は見られませんでした。

【1日の歩数別 幸福度8点以上の人の割合】

歩く量よりも、どこを、どう歩くかが幸福度には重要

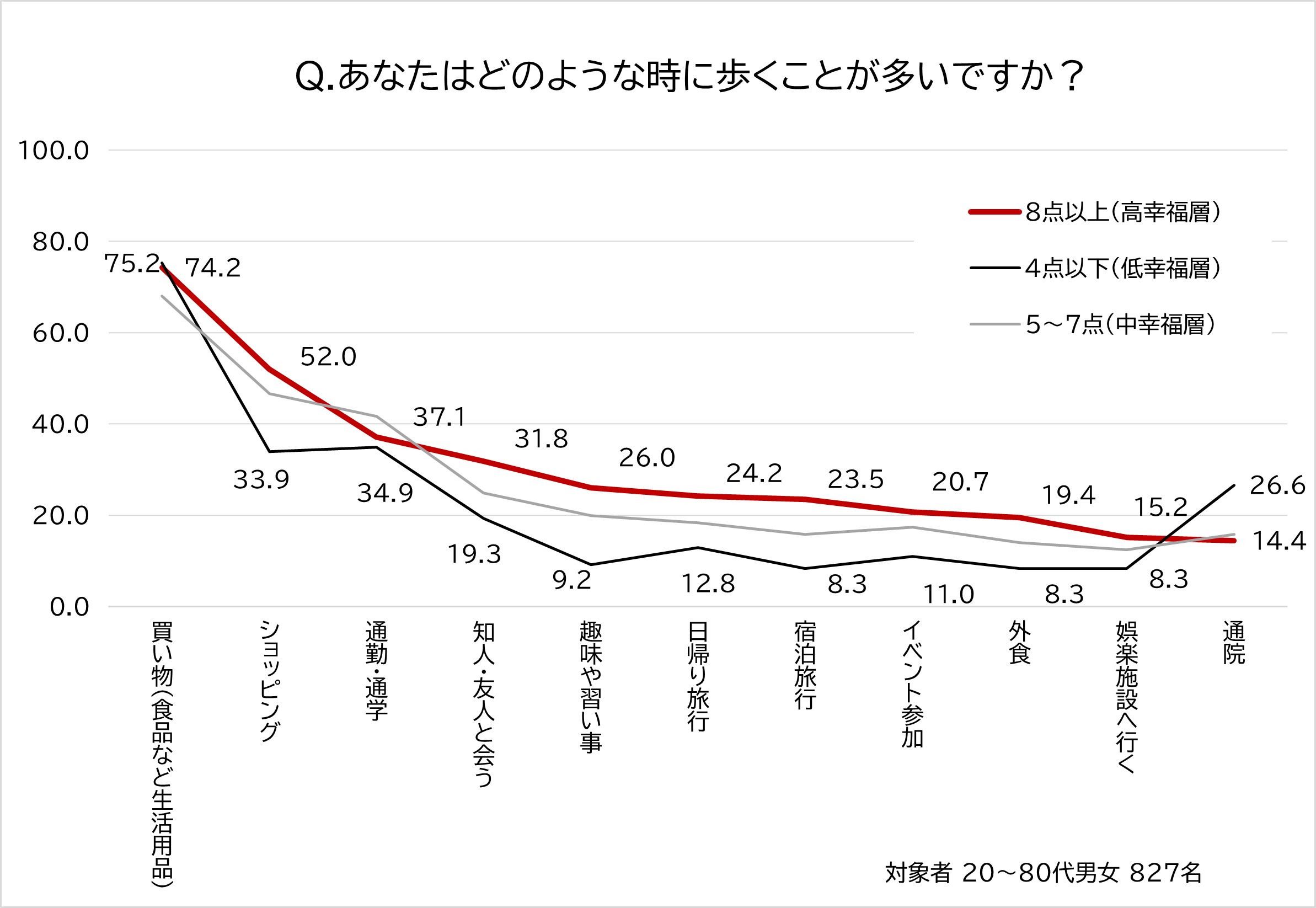

幸福度(10点満点)を低幸福層(0~4点)、中幸福層(5~7点)、高幸福層(8~10点)に分けて、それぞれの歩いて行く場所を見ると、低幸福層は、「買い物」「ショッピング」や「通勤・通学」など、歩いて行く場が限定されています。

一方、高幸福層は、「ショッピング」「知人・友人と会う」「日帰り・宿泊旅行」「イベント参加」「外食」「趣味や習い事」など、歩いて向かう場所が多岐にわたっています。

【幸福度別 歩行シーン】

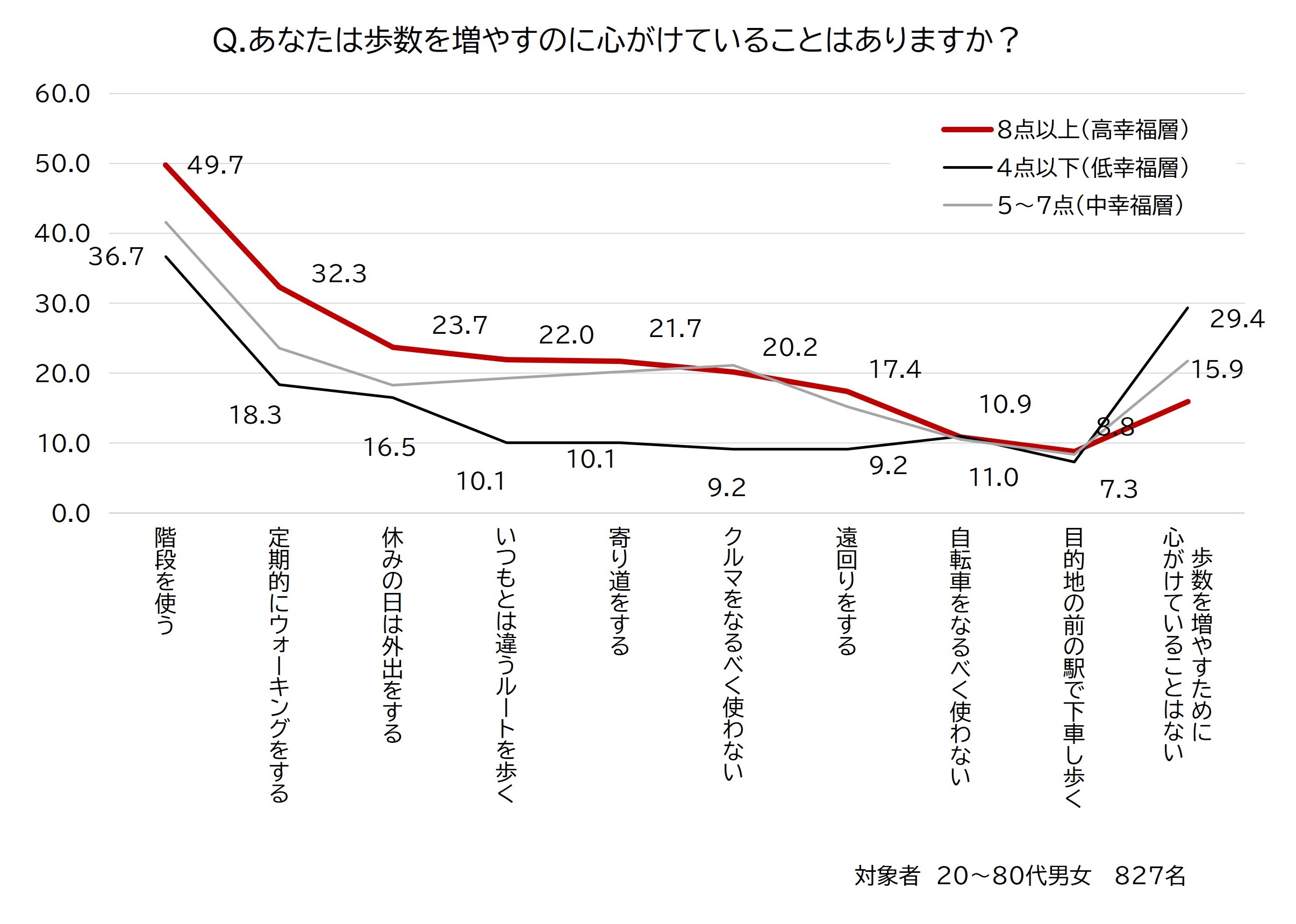

また、高幸福層ほど、「寄り道をする」「いつもと違うルートを歩く」「遠回りをする」など、歩くというルーティーンにほんの少し変化をつけていることもわかりました。

つまり、歩く量よりも、通ったことのない道を歩く。新しい場所へ足を運ぶなど、多様性と新規性が大切なのが私たちのアンケートからも明確になりました。

【幸福度別 歩行量を増やすための心がけ】

無理なく幸せを手に入れられる「歩幸(ほこう)」のすすめ

幸せを手に入れる方法はたくさんあると思います。

ただ、歩行や移動ほど簡単にできる方法はないのではと思います。

コロナによる移動制限もなくなりました。

休みの日は、新しい場所に足を運んでみる。

通勤・通学、買い物などの日常生活においても、たまにはいつもと違う道を通ってみる、

ひとつ前の駅で下車して帰るなど、いつもとは少し違う、ちょっとした一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

きっと新しい発見、人との出会いにつながり、日常や人生にちょっとした幸福感を与えてくれることだと思います。

いつでも、どこでも手軽に行える「歩く」ことから、「幸せ」を手に入れませんか。

※先の研究では、歩行を伴わない移動(車や電車)でも効果があると言われています。 歩行が困難な方も新しい場所などへ移動することで幸せを手に入れることは可能です。

【調査概要】

■調査名 :歩き方と幸福度に関する調査

■調査対象者:100年生活者研究所 LINE会員(20~80代男女) 827名

■調査手法 :LINEによるアンケート調査

■調査期間 :2023年6月