訪日インバウンドの光と影、共存への道筋

10月に入り夏の暑さも和らぎ、秋の旅行シーズンがやってきました。本来なら紅葉や温泉を目当てに、国内旅行に出かけたいところ。近ごろ観光地を歩くと、外国人観光客の姿が一段と増えたことを実感します。にぎやかで活気がある一方で、かつて感じていた静かな季節の息づかいが、少し薄れてしまったようにも思います。

筆者はこれまで、訪日外国人観光客が「日本で何を求め、どう行動するのか」に焦点を当てて研究してきました。けれど観光は「訪れる側」だけでなく「受け入れる側」によっても支えられるものです。訪日インバウンドの急増を前に、地域社会や働く人々が感じているのは、経済的な恩恵という“光”だけではありません。日常に影を落とすような課題もまた、確実に意識されています。

そこで今回は、全国で20〜60代の有職男女500名を対象としたオンライン調査を8月に実施し、彼らが訪日インバウンドをどう受け止めているのかを探りました。本稿では、その結果を手がかりに「共存」への道筋を考えていきます。

報道が描く“インバウンド像”、訪日インバウンドに「好感」2割止まり

まず明らかになったのは、日本人の意識のギャップです。

調査結果によると、全体で訪日インバウンド関連ビジネスについて「とてもポジティブに思っている(3.6%)」または「どちらかというとポジティブに思っている(16.8%)」と答えた人は、合わせて約2割にとどまりました。この結果は、「とてもネガティブに思っている(16.6%)」または「どちらかというとネガティブに思っている(18.6%)」を合わせた4割弱よりも少なく、日本の生活者は、インバウンド関連ビジネスにネガティブな印象を持っている人が比較的多いことがわかりました(図1)

その中で、回答者を訪日インバウンド関連ビジネスへの関わり状況でわけて比較すると、「現在関わりがある人(現在関与あり)」「今後関わる予定がある人(今後関与の予定あり)」は、全体と比べて「ポジティブに思っている」人が明らかに多いことが見受けられました。

図1 訪日インバウンドへの好感度

その背景には、情報源の違いがあるようです(図2)。「訪日インバウンドに関わりのない」人の多くは、「テレビニュース・報道番組(59.0%)」で流れる混雑やトラブルの映像から影響を受けているのではないかと推察しています。一方、「インバウンド関連ビジネスに関わりのある」人たちは、「職場や同僚からの情報共有(34.8%)」や「専門家や有識者のブログ・コラム記事(13.0%)」からも割りと多くの情報を得ていることから、ポジティブにとらえることが多いようです。

図2 訪日インバウンド関連の情報源

訪日インバウンドは日本経済を支える大きな存在です。しかし、現在、情報源として大きな影響力を持つテレビやオンラインのニュースでは、訪日インバウンドの“よくない側面”が取り上げられることも多く、「訪日インバウンドの現場に関わる人が知っている」ような実態と報道内容との間に、乖離している部分があるのかもしれません。

このように報道される“よくない側面”への対応策が同時に示されなければ、人々は安心して訪日インバウンドを受け入れられないのではないでしょうか。

訪日インバウンドの光と影

訪日インバウンドをめぐる議論は、光と影の関係そのものです。光が強ければ影も濃くなるように、経済的な潤いと同時に日常の不便さも浮かび上がります。

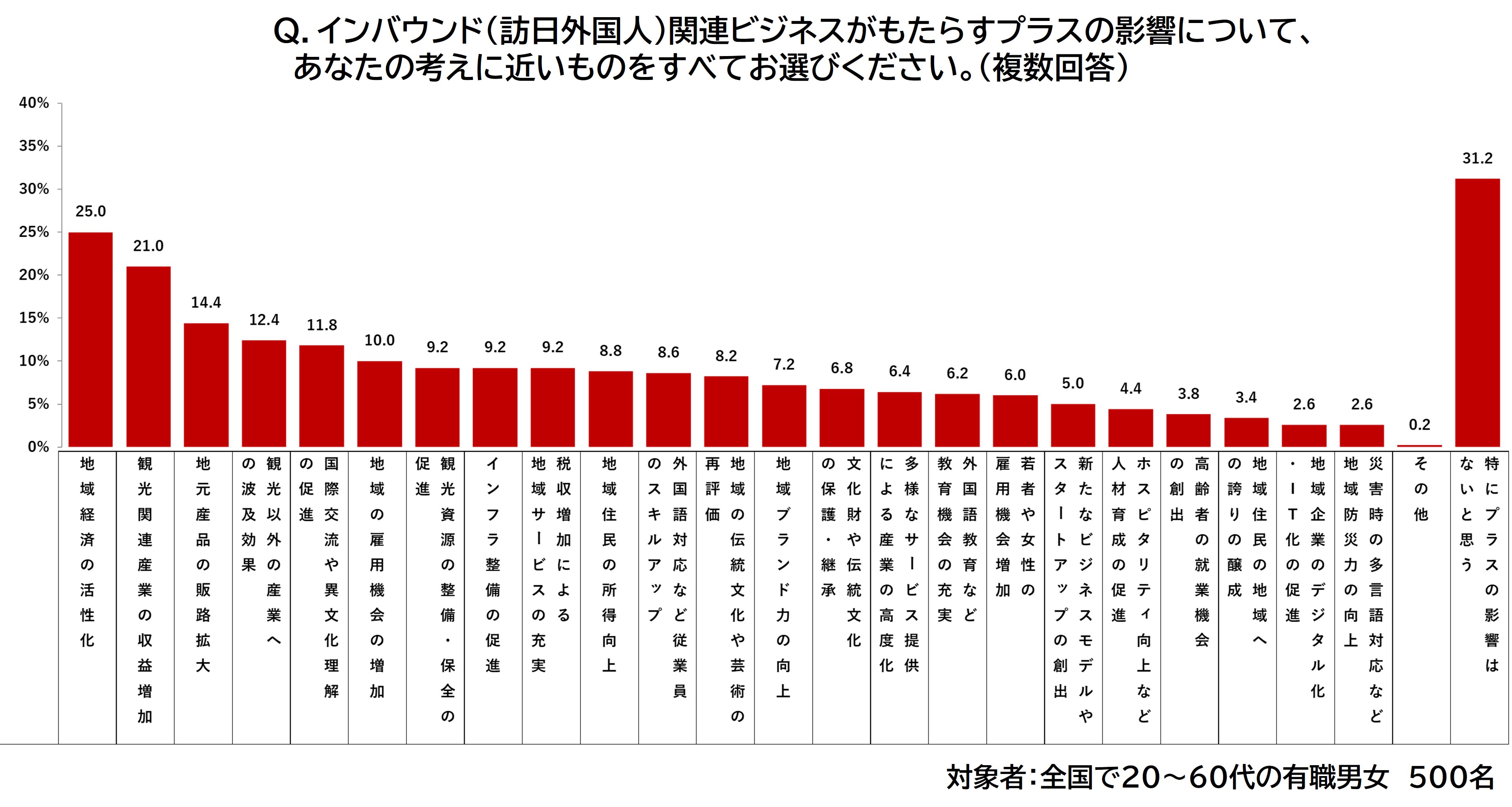

今回の調査で、訪日インバウンドがもたらすプラスの影響について質問してみたところ、

「特にプラスの影響はない(31.2%)」が最も高く、意味深い結果でした。

続く “光”の部分としては、「地域経済の活性化(25.0%)」「観光関連産業の収益増加(21.0%)」が多く挙げられました(図3)。自由回答でも、「日本人だけの消費では経済がなかなか回らないなか、インバウンドの消費に非常に助かっているので共存共栄をはかっていきたい」(40代男性・大阪府)、「受け入れた体制を整え、より楽しんでもらえるようになれば良い。また日本の経済も潤うよう活性化を期待したいです」(50代女性・神奈川県)といった前向きな声も寄せられています。

図3 訪日インバウンドがもたらすプラスの影響

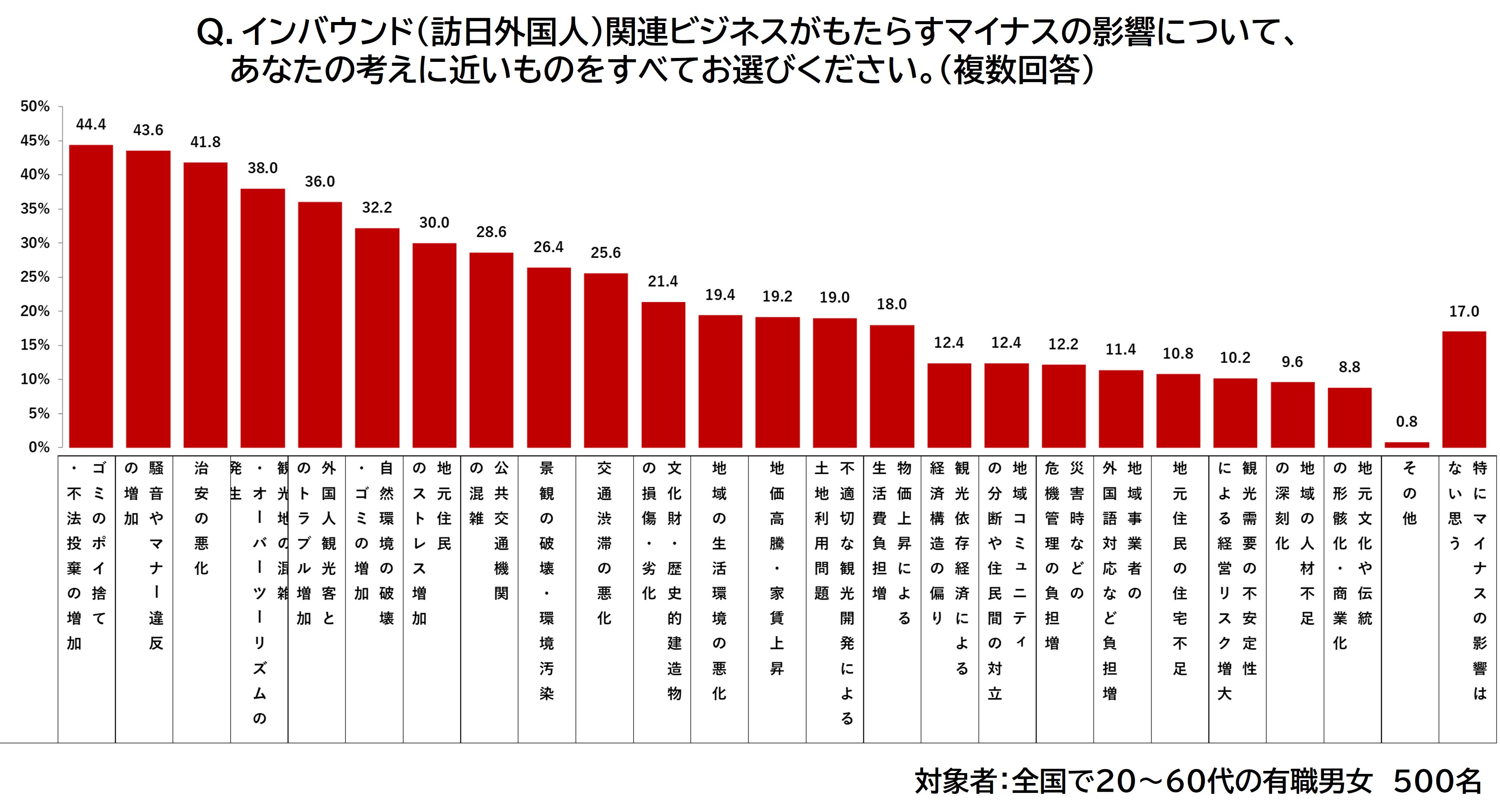

他方、訪日インバウンドがもたらすマイナスの影響についてもきいてみました。“影”の部分として挙げられたのは、「ゴミのポイ捨て・不法投棄の増加(44.4%)」「騒音やマナー違反の増加(43.6%)」「治安の悪化(41.8%)」といった生活環境の悪化についての項目でした。「観光地の混雑・オーバーツーリズムの発生(38.0%)」「自然環境の破壊・ゴミの増加(32.2%)」「地元住民のストレス増加(30.0%)」など、オーバーツーリズムの影響も挙げられました(図4)。

図3の“光”の側面のグラフでは20%を上回る項目は2つにとどまるのに対し、図4の“影”の側面のグラフではそれが11項目にまで増えています。つまり、人々は、訪日インバウンドの“プラスの影響”よりも、生活の中で感じる具体的な負担や不便といった“マイナスの影響”を多くの人が、より敏感に反応していることがうかがえます。

図4 訪日インバウンドがもたらすマイナスの影響

これまで日本は戦略的に訪日インバウンドを増やそうとしてきました。その目標が実現され、日本経済に与える影響が大きくなるほどに、生活の問題への印象も大きくなっているようです。光と影は切り離せない、それが、今回の調査が突きつけた現実です。

共存は本当に難しいのか

では、訪日インバウンドとの共存は本当に難しいのでしょうか。図1で示されているように、訪日インバウンド関連ビジネスをポジティブに捉えている層が全体の2割にとどまっており、「どちらともいえない」という回答も4割強を占めました。一方で、訪日インバウンド関連ビジネスをネガティブに捉えている層も4割弱存在しており、この数字は日本社会の揺らぐ意識を如実に示しています。

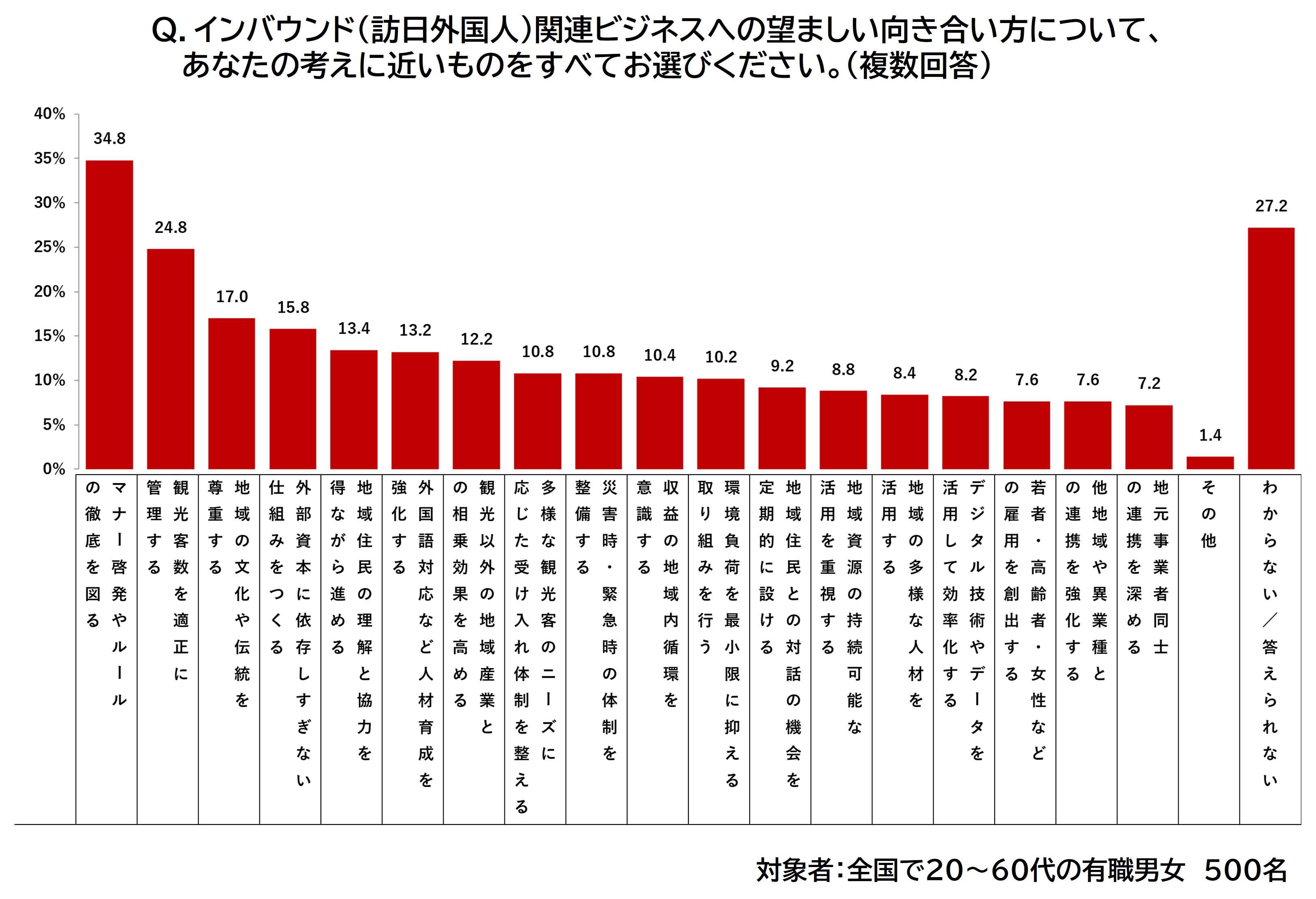

具体的に、訪日インバウンドへの望ましい向き合い方として考えをきいたところ(図5)、最も多かったのは「マナー啓発やルールの徹底を図る(34.8%)」。次いで「地域の文化や伝統を尊重する(17.0%)」「地域住民の理解と協力を得ながら進める(13.4%)」「外国語対応など人材育成を強化する(13.2%)」「多様な観光客のニーズに応じた受け入れ体制を整える(10.8%)」「災害時・緊急時の体制を整備する(10.8%)」など、受け入れ環境を整える提案が並びました。なお、「わからない/答えられない(27.2%)」と答えた人も少なくありません。どう向き合えばいいのか、まだ答えを見いだせずにいる生活者の姿が、そこには透けて見えます。

図5 訪日インバウンドへの望ましい向き合い方

こういった取り組みを地道に積み重ねていくことによって、訪日インバウンドとの共存への道筋が、少しずつ見えてくるのではないでしょうか。つまり、共存は「難しいか否か」ではなく「どうすれば可能になるか」という前向きな問いに置き換えるべきなのです。

量から質へ、観光の成熟を期待したい

京都市の令和6年(2024)京都観光総合調査の結果によると、訪日インバウンドが増えすぎた結果、日本人宿泊者数の大幅減少、すなわち日本人観光客の「京都離れ」現象がみられています。筆者自身、観光地での混雑や生活空間への影響を目の当たりにするたびに、そのマイナスの影響を実感しています。

しかし、訪日インバウンドとの共存が難しいと感じられるのは、決して訪日外国人観光客そのものが悪いからではありません。むしろ問題は、受け入れ側の体制整備や、地域社会との調和が十分に追いついていない点にあると考えられます。

器が小さいままに水を注ぎすぎれば、こぼれてしまうのは当然です。

これから訪日インバウンドに必要なのは、単なる「数の拡大」ではなく、観光そのものの成熟です。

「海外の人に日本の文化に触れてもらうのはとても良いことだと思う。生活習慣が違うのでマナーやルールの徹底は難しいと思うが、訪れる側も迎える側も気持ちよく観光ができるようになれば良いと思う」(50代女性・愛知県)、「観光に限らず、海外からのお客さんは歓迎したいと思います。その上で、日本の産業や地域が協力して、相互に利益を生み出せる環境が必要で、これからの更なる成長に期待したいです」(50代男性・神奈川県)とあるように、外国から訪れる人が文化や日常を尊び、日本で暮らす人が誇りを持って迎えられる、そんな関係が築けたとき、旅は単なる一瞬の消費から心に残る物語へと変わります。

光と影はいつも寄り添います。影があるから光は輝き、光があるから影は姿を現します。訪日インバウンドをめぐる課題もまた、その両方を抱えながら進んでいくしかないですし、その先にこそ、真の共存の可能性が静かに息づいているのではないでしょうか。

【調査概要】

■調査名:インバウンドに関する意識調査

■調査対象者:全国で20〜60代の有職男女 500名

■調査手法:インターネットモニターアンケート

■調査期間:2025年8月

*共創研究員は、博報堂の多様な部門に所属しながら研究活動を行う研究員。自らの「内なる想い」に基づく研究テーマを設定し、生活者発想によって「新しい生活者価値」を生み出す研究を進める。

マーケティング・テクノロジー・センター 上席研究員

株式会社博報堂 生活者発想技術研究所 共創研究員

中国の大学卒業後、日本へ留学。博士(応用言語学)取得。

JMA( 日本マーケティング協会)マーケティング・マスター

2017年に博報堂に中途入社。

買物、行動デザインや習慣化関連の研究を続ける傍ら、

新商品・サービスのコンセプト開発などの業務に従事。

2021年より博報堂DYホールディングスに出向。

マーケティング・テクノロジー・センターにて、

大型生活者データベースの運営を担うほか、各種生活者研究、

ソリューション開発、産学連携や博報堂DYグループ横断で

のナレッジ利活用推進などの活動に取り組む。